|

|

|

||

|

6月8日(木)合志のみちから

本日、「水俣に学ぶ肥後っこ教室」へ向かう小学5年生が集合している場面を撮影しました。熊本県では、部落差別問題に並び、水俣病問題及びハンセン病問題を、本県の三大人権課題ととらえ、人権教育・啓発の充実に努めています。

私(校長)がかつて教頭として勤務した水俣市の中学校で、水俣病問題に係る重大な差別発言が発生したことを受け、その教訓から立ち上げられた事業が「水俣に学ぶ肥後っこ教室」です。中学校でも、7月の芦北での集団宿泊教室に併せて水俣病資料館等を訪問し、小学校での学びをより深化させる予定になっています。

さらにもう一つの人権課題である「ハンセン病問題」に係る人権教育の推進校として、合志楓の森小学校・中学校に大きな期待が寄せられていることはご承知と思います。ただし、本当に人権を大切にする心豊かな生徒を育成するためには、ハンセン病問題を一つの柱としつつも、部落作差別問題や水俣病問題、「いじめ」問題等を含め、総合的に教育活動を構成していくことが必要だと思っています。

6月7日(水)芝生広場から

芝生広場の手前から東門方向を撮影しました。芝生広場は、校舎を増築する場合に備え、確保されている場所ですが、現在は用務員の 田代 先生が定期的には芝刈りをしていただいているので、景観も良いですし、小学校低学年の子供たちにとっては、格好の遊び場になっています。

見慣れた小・中学生が混じった登校風景でも、黄色い帽子をかぶっている小学1年生はすぐに判別できます。安全上、目立つのはとてもが大事なことですので、2年生以上もかぶればよいと思いますが‥‥。

中学生はというと、反射材のついたタスキをつけることになっています。車を運転していると分かると思いますが、特に夕方以降、タスキがあるのと無いのとでは、人の存在を認識する上で大きな差がありますよね。相手意識がある生徒は、格好を気にしがちな思春期の中学生であっても、「必要なことは必要」と割り切ってできるはずです。本校生徒のほとんどがタスキを着用できています。そう言った面からも、本校は落ち着いた学校だなと思いますし、これからもずっとそうあってほしいと思います。

6月6日(火)みんなの玄関から

雨の日にお似合いのアジサイの花を飾っていますが、やはり鬱陶しい気持ちはあります。そんな中でも、傘をさし徒歩で、あるいはカッパを着て自転車で通学する小中学生がほとんどです。雨の中、どんな気持ちで通学しているのでしょう?

私(校長)が中学校の頃は、通学距離が長かったので、自転車で通学していましたが、私の父は通勤方向が全く同じだったのに、またどんなに大雨でも一度も自家用車で送迎してもらったことはありません。一度だけ「送ってくれない?」と口がすべったことがありますが、「そんな情けないことできるか!」と一蹴され、その後は一切、言葉にすることはありませんでした。先の大戦中は中学生で、戦後の最も困難な時代を生き抜いてきた父にとっては、子を甘やかすことは「恥ずかしいこと」という認識だったようです。今振り返れば、私自身もそれで良かったと思っています。

ところで、今週末(8日・9日)には、前期の中間テストが予定されています。1年生にとっては中学校初の定期テストです。部活動も休止していますので、ここ数日は、しっかり学習に気持ちを集中してほしいと思っています。

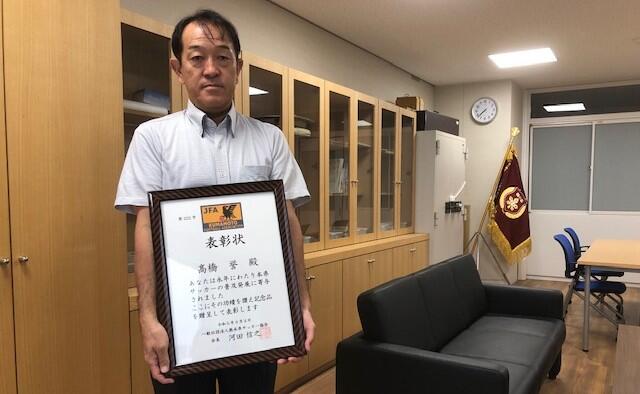

6月5日(月)校長室から

昨日、本校の 髙橋 誉 教頭先生が、熊本県サッカー協会表彰を受けられました。本校にはサッカー部が無いので、あまり知られていないかもしれませんが、髙橋 教頭先生は「本県サッカー界の重鎮」です。サッカーを通じて得られた経験や知見は、サッカーを離れた学教現場においても生かされており、特に私(校長)は、教頭先生の「調整力」を高く買っています。本校教職員集団のチームワークの良さは、教頭先生抜きに考えることはできません。

本年度初任者の 塚本 先生も、女子サッカー界では一目置かれている存在で、今も現役バリバリのサッカー選手です(泗水中時代の 髙橋 教頭先生の教え子)。また、同じく本年度初任者の 中川 先生も吹奏楽の世界では、希少なファゴット奏者として活躍されています。昨今の教員不足の状況から、初任者の資質や指導力の低下を懸念する声を聞くことがありますが、本校の初任者がしっかりしていると感じるのは、このように自分の中に「柱」となるものを持っているからかもしれません。昔読んだ「カリスマ体育教師の常勝教育(原田隆史)」という著書にあった「やり切りで心は強くなる」という言葉を思い出しました。

6月2日(金)保健室前廊下から

保健室前から小学校わかば学級前まで、1階の廊下を見通す構図で撮影しました。遠近法の絵の学習にも使えそうですね。

ところで、今日も朝から雨です。学校の駐車場では、残念ながらルールを守ることができず、「合志のみち」近くで送迎したお子さんを車から降ろす保護者の方がいました。これは極めて危険であり、かつ渋滞の原因になっているので、小・中併せて、再三しないでください(駐車場の西側で降ろしてください)とお願いしてきましたが、一部の保護者の方にはご理解いただけていないようです。平気でルールを破る親の姿を毎日見ている子どもが、将来どんな大人に成長するのか、私(校長)はそれを最も憂慮しています。

なお、ケガ等の特別な事情で送迎が必要なお子さんがいる場合、それを否定するものではありません。そういう場合は、校舎西側の大きな庇(ひさし)のついた場所で乗降することが可能ですので、遠慮無く学校へご相談ください。

6月1日(木)みんなの玄関から

昨日の合志市教育委員会の学校(概要)訪問で、会場に飾ったバラとアジサイの花瓶をみんなの玄関に移しました。

6月(水無月)になりましたね。梅雨の時期なのに水無月? 不思議に思いますが、旧暦の6月1日は、今年は新暦(グレゴリオ歴)の7月18日に当たるので、そう考えれば納得です。

熊本県教育委員会は、6月を「心のきずなを深める月間」として、いじめの防止等のための様々な活動に取り組んでいくことになっています。本校でもさっそく本日、「心のアンケート」を実施することにしています。最近は「いじめの認知件数が少ない学校が、必ずしもいじめのない学校とは限らない」という考えが浸透してきました。つまり、「いじめの認知件数の少ない学校は、もしかしたらいじめを見逃している学校かもしれない」ということです。本校ではいじめの件数の多寡にとらわれるのでなく(マスコミはそこを問題にしたいでしょうが‥‥)、積極的にいじめを認知する姿勢を持ち、いじめの早期発見・早期解決に努めるよう、全職員に共通理解を図っています。

5月31日(水)職員室前ベランダから

本日も雨です。一昨日から九州北部は梅雨入りしたのと宣言がありました。撮影時は雨が降っているか分からないぐらいの状態ですが、お天気アプリの雨雲レーダーを見ると、この後はまたまとまった雨が降りそうです。毎年のことながら、蒸し暑くて鬱陶しい季節になりますね。

湿度が高くなると、ウリ科の植物には「ウドンコ病」が発生しやすくなります。ハロウィンの飾り用のカボチャをお世話しているもみじ学級へは、「葉っぱに白い粉みたいのが見えたら、すぐに校長に教えて!」と言っています。

ところで、本日の午前中、合志市教育委員会の概要訪問があります。本校の学校経営の概要や小中一貫教育研究推進の状況などを説明し、ご指導・ご助言をいただく予定です。併せて私(校長)からは、教員不足の窮状を何とかしていだたけないか、お願いをしようと思っています。

5月29日(月) 3年1組教室から

給食時の3年1組の様子を撮影しました。全員、一方向(前)を向いて食べていますが、若干の話し声はするようになりました。

今日の献立は、カレーうどん、みそマヨネーズサラダ、わかめごはん、牛乳です。炭水化物が多いような気もしましたが、ご飯の量はいつもより少なめですし、わかめの味が付いて食べやすかったと思います。

ある生徒に、「今日の給食は100点満点中、何点?」と聞いたら、「100点」と返ってきました。確かにカレーうどんは出汁とカレーの味がコラボした絶品だったので、「大人の回答」ではないと思います。献立を立てる栄養職員の橋本先生や調理員の方々(外部委託)に伝えたら、きっと喜ばれることでしょう。

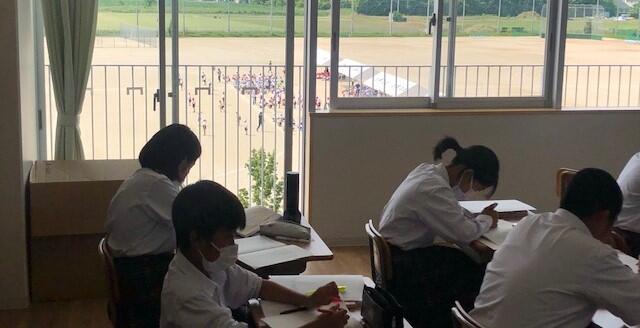

5月26日(金) 1年1組教室から

1年1組の授業中、背景に明日に迫った小学校運動会の練習の様子を入れて撮影しました。他の1年生の授業も見ましたが、どのクラスにもごく数名、外の様子が気になっている生徒がいました。位置関係で見えにくいのもありますが、さすがに2年生以上には、そのような様子はありませんでした。

小学生が楽しそうに「きつねダンス?」を踊っていれば、気になる気持ちも分からないではありませんが、そんなのに全く気を取られず、授業に集中している1年生も大勢います。おそらく「小学生に戻りたい」と思っているのではく、その生徒のそういう個性なのでしょう。同じ中学生でも、成長には相当個人差があるなと思いますし、そういう子も含め「誰一人取り残さない」教育の実現には、かけ声だけでなく物的・人的な環境整備も必要ではないかと感じています。

5月25日(木) 東門から

登校時の東門を撮影しましたが、いつもと様子が違いますよね。そうです。小学生がいません。本日は、27日(土)に開催予定の、第3回合志市立合志楓の森小学校運動会の振替休業日なので、小学生はお休みです。他の中学校ならこれが通常なのでしょうが、小学生と中学生が一緒に登校するのを見慣れた私(校長)にとっては、この方が特別です。

また本日、中学校ではスポーツテストが計画されています。体育館やグラウンドを同時に使うので、小学校が授業日なら運動会の練習とブッキングする可能性もあったのですが、両校の教務主任が日程をうまく調整してくれています。

5月24日(水) 図工室前廊下から

各学級で朝の会を行っている時間、特別支援教育部の先生方は、図工室前の廊下で、ミーティングをしています。もみじ学級に在籍する生徒たちは、支援や配慮をすべき事項が日々変化しますので、立ち話の打合せですが、毎日欠かさずおこなうべきルーティーンです。

なお、本年度ももみじ学級の数は、昨年度と同じ5学級ですが、特別支援教育担当の県費のスタッフは、昨年度7人から5人に減員しました。先生方の負担増とならざるを得ない状況に、私(校長)は、日々心を痛めています。

このような教員不足の状況は、本校のみならず、本県さらには全国的な問題となっています。今朝の熊日新聞朝刊には、「教員免許を持つ事務職員を2名学校現場へ派遣」という記事が大きく載っていましたが、本年度の本県の教員採用試験の志願者数が、現時点(あと2日で締切)で小学校や中学校の多くの教科で1倍を大きく下回っている状況には、「焼け石に水」感が否めません。すでに「デフォルト」と言える学校人事の状況に、朝から気持ちが暗くなってしまう校長です。

5月23日(火) 職員室から

職員室前のベランダから。27日(土)に開催予定の小学校の運動会予行練習の様子を撮影しました。今週も天気が良いのは有り難いですが、小学校の 佐藤 校長先生も、私(中校長)が先週していたのと同じように、熱中症の心配をされていました。

練習中はグラウンドでは、ダンスの曲など、結構大音量の放送が流れていますが、ほとんどの中学生は気にも留めず、学習に集中することができています。ただし、中にはそのような音が、騒音に聞こえる特性をもつ生徒がいます。そういう生徒たちへは、特別支援教育(UD:ユニバーサルデザイン)の視点から、個別に配慮していくことにしています。

5月22日(月) 「かえでの道」から

「かえでの道」から背景にグラウンドを入れて撮影しました。20日(土)に使用したテントは、そのまま小学校が今週の土曜日(27日)に開催予定の運動会で使用することになるので、体育大会の終了後の後片付けは簡単でした。「効率」という面でも、小中一体の校舎はありがたいと思うことがよくあります。

ところで、体育大会が終わったと思えば、今週末には生徒総会が予定されています。続いて前期の中間テスト。それが終われば、にわかにそして郡市中体連夏季大会モードとなります。特に3年生にとっては、何もかも義務教育最後の行事です。慌ただしい日々が続きますが、結果はともかく、「ああしとけば良かった」と悔いを残すことはないよう、自分の持てる力をしっかり発揮してほしいと思っています。

5月20日(土) 「かえでの道」から

「かえでの道」から体育大会の準備が整ったグラウンドを撮影しました。先ほど安心安全メールでお知らせしたとおり、本日の「第2回 合志市立合志楓の森中学校 体育大会」は、予定通り実施します。

先週の週間天気予報では、雨天の心配もあった本日ですが、写真を見てお分かりのとおり、雲一つ無い快晴です。反対に強い日差しと気温の上昇が予想されます。生徒はもちろん、ご観覧されるご家庭の皆様も熱中症対策を十分おこなって参加していただければと思います。

今年度の体育大会は2回目ですし、練習期間中も天気に恵まれ、順調に練習や準備が進められてきました。本日はどんなパフォーマンスを生徒たちが見せてくれるのかとても楽しみにしています。

5月19日(金) 西ロビーから

金曜日は、小中合同のアルミ缶リサイクル回収が行われています。

この活動は、両校の環境・ボランティア委員会が中心となって、昨年度2月から開始し、徐々に参加率も上がってきています。写真では小学校の担当の 寺田 先生と中学生が一緒に作業しています。こういう光景も本校ならではでしょう。また、体育大会直前の慌ただしい時にでも、委員会の活動を欠かさず実施できているところが偉いなと感じています。ご家庭でアルミ缶が貯まりましたら、金曜日にお子様に持たせていただければ幸いです。

本日は体育大会直前の体調管理も考慮し、練習は3校時の全体練習だけで、6・7校時は体育大会の準備の時間となっています。雨も上がり、グラウンドは絶好のコンディションになりそうです。ただ、当日は思っていた以上に天気が良く、気温も上がるとの天気予報なので、熱中症対策を十分しなくてはと思っています。

5月18日(木) 大会議室から

大会議室に保管され、出番を待っている体育大会のテーマ看板を撮影しました。これは、3年生の各クラスから選ばれた絵やデザインに自信がある生徒たち(田尻さん、平田さん、垂水さん、中村さん、宮本さん、吉村君、井上さん、廣田さん、村山さん)が係となって作成してくれたものです。大会テーマである「飛躍 ~輝け自由な熱き青春~」の文字が、躍動感を感じるイラストとともに描かれています。

体育大会まで本日を入れて3日です。本日の昼前から明日の未明にかけては、雨天が予想されるため、体育担当の 塚本 先生が、朝から急遽、グラウンドを使う必要がある練習を1・2校時に優先する調整をしていました。ただし、体育大会当日には天気が回復している予報なので、この雨が散水代わりになり、砂埃が立ちにくくなって、ちょうどいいかもしれません。

5月16日(火) 職員室前から

職員室前のベランダから、「人文字の楓」方向を撮影しました。緑のカーテン用のプランターには、先週、もみじ学級の生徒ともに、ハロウィンの飾り用のカボチャを植えました。通常、カボチャは地這いで栽培しますが、小さいカボチャはこのように空中栽培することもできます。

プランターの横にある4色のテープを巻いた塩ビパイプは、1年生の団体競技(台風の目?)で使用するもののようです。

ところで、本日の午前中は、体育大会の予行練習を実施します。開会式から閉会式まで動きを中心に一通り流してみて、まだ不十分な点や課題等を洗い出すことにしています。各学年の団体競技は完全実施してみるとのことですので、今日の結果が今後の各クラスの気持ちに「火を付ける」ことになるかもしれませんね。

5月15日(月) 「楓のみち」から

「楓のみち(校舎とグラウンドの間のコンクリート舗装部分をこう呼んでいます)」の西側から、南東方向を撮影しました。手前の土手を見てお分かりのとおり、グラウンド内(主に土手)の草は、一昨日のPTA愛校作業により、きれいに処理されています。

また、西側に中学校の体育大会用、東側に小学校の運動会用のトラックのラインが引かれています。本校のグラウンドでは広大なので、小・中が同時に練習をしても全然問題ありませんが(小学校HPに関連記事)、児童生徒が日差しを避けたり休憩等に使ったりする小・中共用のテントは、グラウンド中央に設置しています。

ご承知のとおり、今週の土曜日(20日)は、本校の第2回体育大会が予定されています。天気の長期予報では今週末に傘マークがあるので少し心配ですが、練習期間中は天気に恵まれ、「練習や準備は順調」と体育主任の 井上 先生から報告を受けています。

5月12日(金) 北通用口から

今朝は、合志市の民生・児童委員の皆様があいさつ運動に立っていただいています。写真は、北通用口に立っていただいている西部民児協の皆様で、東門には東部民児協の皆様に立っていただいていました(小学校HPも参照)。

北通用口には、西部民児協の会長で、中学校の地域学校協働活動推進員でもあられる 村山 政義 さんがいらっしゃって、得意技のジャンケンポンを小学生相手に繰り出されていました。御代志地区の子どもたちには「ジャンケンのおじちゃん」で顔馴染みです。

村山 さんは 再春医療センター前に店を構える村山酒店のご主人で、昔からこの地域のことをよくご存知の方です。学校としてもとても心強く頼りにしているところです。

5月11日(木) みんなの玄関から

朝の7:58の「みんなの玄関」。遅刻しないための目安の通過時間は8:00ですが、中学生の姿も結構あるので、そんなに遅刻ギリギリの生徒が多いのかと思ってよく見ると、通学カバンを持っていません。どうやら委員会活動あるいは体育大会の準備など、すでに一仕事を終えて教室に戻る生徒たちのようです。何より生徒たちの表情が活き活きしているので一目で分かります。このような生徒たちの活力ある表情は、私(校長)にとって何よりの安心です。

一方、ごく僅かですが、通学カバンを持った本当に遅刻ギリギリの生徒もいないわけではありません。そういう生徒の表情には何かしら陰のようなものが感じられるものです。そういう生徒を頭ごなしに叱りつけるのではなく、抱える背景等を察しながら穏やかに声をかけてくださる先生方の姿もまた、校長にとっての安心です。

5月10日(水) 人文字の楓から

本校のシンボルツリー「人文字の楓」を前景に、「みんなの玄関」方向を撮影しました。この2本のカエデの木もずいぶん大きくなってきました。1本に合体する日もそんなに遠くないように思います。後方では、小学生が「先取りあいさつ」運動をしていました。中学生は小学生に先取りされないよう、お手本になる挨拶をしてほしいと思います。

ところで、本日の3校時、本年度1回目の避難訓練を小中合同で実施します。今回は、タイ国のメーファルアン大学と防災教育に関する共同研究(関連記事はこちらをクリック)をしている熊本大学及び広島大学をZoomのオンラインで結び、避難訓練の状況を実況配信します。自分たちの訓練が配信され、他国の防災に役立つこと知れば、避難訓練への参加意識も高まるのではないかと思っています。

5月9日(火) もみじ学級から

もみじ学級前のベランダから、私(校長)のお気に入りの菊池恵楓園内の景色を撮影しました。まさしく「目に青葉‥‥」の季節になってきましたね。2年前の熊日新聞の「森」をディスった記事を根に持っている訳ではありませんが、山間部でもないのに、こんなに森に囲まれた学校は珍しいと思っています。「森」の名の付く学校そのものです。

ところで、コロナ禍により開校から2年間、菊池恵楓園自治会との交流は控えさせていただいていましたが、今年度から様々な形で交流活動・体験活動を実施することができるようになりました。現在、人権教育主任の 小山 先生を中心に様々な計画が進行中です。本校の開校式典において志水自治会長が述べられた「ハンセン病問題を中心とした人権教育の推進校」としての期待に応えるべく、生徒たち、先生方とともにしっかり取り組んでいきたいと思っています。

5月8日(月) 学校園から

5月2日(火)と全く同じ構図で撮影しました。大型連休(ゴールデンウイーク)の後半は、残念ながら雨でしたが、植え付けをしたばかりのサツマイモの苗にとっては恵の雨。小学校わかば学級のいも苗(こちらもクリック)も含め、見事に活着しています。

ところで、新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが本日から、季節性インフルエンザなどと同じ「5類」に移行しました。学校教育における対応については、文部科学省、県及び市教育委員会から改めて通知が来るかもしれませんが、基本的には厚生労働省の方針に則り対応することになります。基本的な感染対策は意識しつつも、制限・制約が少なく教育活動を行なえることを素直に喜びたいと思います。

なお、本HP中の「新型コロナ関連」のページも、併せて閉鎖することにしましたので、お知らせしておきます。

5月2日(火) 学校園から

サツマイモを植え付ける高畝を仕立てた学校園を撮影しました。白マルチをした畝が奥と手前にありますが、奥の2畝は小学校のわかば学級がしっとり系の「安納芋」を栽培するとのことです。これも小中連携で、小学校用の畝も、私(中学校長)が仕立ててあげました。手前の1畝が中学校用で、ホクホク系の「紅はるか」を栽培します。「紅はるか」は焼き芋にすると糖度が40度にもなる人気急上昇の品種で、ホームセンターを数軒回ってやっと手に入れました。

本日の5校時に、もみじ学級の生徒たちが植え付けをおこなうことにしています。どんなお芋に成長するか生徒たちと一緒に楽しみにしたいと思っています。

5月1日(月) 東門から

今日も東門を撮影しました。ゴールデンウィークの一時中断ということもあって、子どもたちの様子はどうかと思いましたが、私(校長)が見る限り、元気に登校していました。

ところで、5月(皐月:さつき)に入りました。5月1日と言えば、昔は「メーデー」が真っ先に思いついたものですが、大手企業では満額を含む近年にない高い水準の回答が相次ぐなど、賃上げムードが高まる中、労使の対決という構図はあまり見られなっていますね。被雇用者側にとって売り手市場である現在、「やり甲斐」だけを前面に出して募っても、教員のなり手は益々いなくなっていくのではと危惧しているところです。教員不足の解消は、不景気になって失業率が上がるのを待つしかないのでしょうか?

4月28日(金) みんなの玄関から

いつもの登校時のみんなの玄関ですが、心なしか子供たちの声が元気に聞こえるのは気のせいでしょうか? 明日からゴールデンウィークに突入します。ただし、学校は5月1日と2日は登校日なので、本格的には5月3日からからしれませんね。民間では最大9日間の大型連休がとれるところもあるそうで、羨ましい限りです。

また、部活動に関しては、この連休中にいくつもの大会が計画されています。部活動生はもちろん、引率・指導をする先生方、送迎・応援をされる保護者の皆様にとっては、休養や行楽とはいかないようです。

なお、ゴールデンウィーク中の生活の仕方について、生徒指導部からプリントが配布されます(ここをクリック)。合志楓の森中の生徒としての誇りを持ってルールやマナーを守るとともに、事故や事件に巻き込まれないよう十分注意し、有意義な連休にしてほしいと思っています。

4月27日(木) 職員室前ベランダから

ここからの写真は、靴を履いて外に出なくていいので、ちょっとバタバタしている時は、ついこの構図の写真になってしまいます。

手前のスイートピーも、もうそろそろ草臥れてきました。しかし、よく見ると赤いスイートピーが咲き始めています。以前はスイートピーに赤色の品種はなかったそうですが、歌手の松田 聖子さんの「赤いスイートピー」がヒットした後、品種改良されて赤色も生まれたそうです。

なお、連休明けにはアサガオに植え替え、緑のカーテンにしたいと思っています。

ところで、昨日(4月26日)は「世界知的所有権の日」だったそうです。その目的は「知的財産の役割とその貢献を強調するとともに、人間の試み・努力に対する意識及び理解の向上を図ることを目的とする。」となっています。先日、ある学校のホームページに他者が制作したイラストを無断で掲載し、著作権侵害で学校が提訴された事案があっそうです。

本校のHPでは、そのようなことにならないよう十分注意し、画像や写真はオリジナルなものまたは許諾があるものを使用するようにしています。知的財産権も大切な人権です。人権教育を基盤とした学校教育を唱う以上、その辺りにもしっかり目を向けなければならないと思っています。

4月26日(水) 北通用口付近から

御代志方面から登校する児童生徒が利用する北通用口を校舎をバックに撮影しました。昨日からのまとまった雨もやみ、天気は回復傾向に向かうとの予報です。

本校の校地内には、広い面積の芝生のスペースがあり、その手入れは大変です。東の芝生広場は、小学生の格好の遊び場なので、用務員の田尻先生が優先的に芝刈りをされていますが、写真に写っている北側フェンス付近まではなかなか手が回らず、気温の上昇に伴い草ボウボウになってきています。私(校長)も、時間に余裕があれば、My刈払機で草刈りするのです(自分で言うのも何ですが手練れています)が、今年度は、アフターコロナで復活した会議や出張が多くて時間に余裕がないため、まだその時間がとれていないのが現状です。

4月24日(月) 東門から

今朝も東門では、生徒会執行部・生活安全委員会合同の挨拶運動をおこなっていました。

「たかが挨拶、されど挨拶」。誰にでも気持ちの良い挨拶をできるということは、簡単なようで実はかなり難易度の高いことかもしれません。しかし、社会人になって、もし挨拶をされて挨拶を返さなかったとすれば、それだけでその人の評価は低くなります。場合によっては、「けんかを売ってる」と誤解されても仕方ありません。こういうことからも、生徒会が地味に取り組んでくれている「あいさつ運動」は、大人になるための訓練として大事なことだと思います。

なお、一般的に「挨拶をよくできる人は自尊感情が高い」と言われています。「何で挨拶せんとか!!」という威圧的な指導より、挨拶できた時をとらえ、認め、褒め、励ます指導をすべきですし、その生徒の自尊感情の低さそのものへのアプローチも必要だと思っています。

4月21日(金) みんなの玄関から

小学校HPにも紹介されていました(ここをクリック1・2)が、今朝も小学校の生活委員会の子どもたちが、みんなの玄関であいさつ運動をしていました。その前を通る中学生はどうかと観察していると、ちゃんと挨拶しています。「小学生の手前、やらなくては‥‥」というのがあるのでしょうが、それは必ずしも悪いことではないと思います。「立場が人間を作る」と言う言葉があるように、 そういう立場になることで、責任感や使命感も生まれ、いつしかその立場にふさわしい人格に育っていくものです。そういった意味からも、小中一体校舎の意義があるように思います。

ところで本日は、1・2校時に身体測定が予定されています。身体測定は、学校保健法第13条に規定されている「児童生徒の健康診断」の検査項目として実施するものです。 また、学校医・学校歯科医による健診も含め、学校保健法施行規則により毎学年6月30日までに行うものとなっています。身体測定が静粛かつスムーズに進むか否かは、学校が落ち着いているか否かのバロメータでもあります。そういった視点から、今日は生徒たちの様子を観察してみたいと思っています。

4月20日(木) 1年2組教室から

1年2組の朝の会の様子を撮影しました。担任の 塚本 先生は、今年度新規採用の初任者ですが、数年の臨時的任用の経験があり、生徒たちへ講話するその表情や話しぶりから、「なかなかしっかりした学級経営を始められているな。」と感じています。ただし、2、3年生の朝の会の様子と比較すれば、先生の話を聞く時の姿勢が気になる生徒が、少し多いようにも感じます。本校は、学年主任のリーダーシップのもと「学年担任制」の考え方を活かした学年経営を行ってもらっていますので、学級担任のみならず多くの先生が指導に関わることで、こういう面もいずれ改善していくものと思っています。

ところで、本日の3校時には、体育大会の結団式があります。団の色が決まり、団旗もその場で授与します。新学期早々ですが、中学校はこれから体育大会へ向けて盛り上がっていきます。第2回目の体育大会が、どんな体育大会になるのか、今からとても楽しみです。

4月19日(水) 学校園から

もみじ学級の生徒と種から育てているナス、ピーマン、キュウリの苗が水切れしていないか、学校園を見に行くと、パトカーが菊池恵楓園グラウンドの入り口に駐まっています。またもイノシシが出没したとのことで、合志市役所職員はもとより警察まで出動していました。こういう時、抜群の機動力を発揮する本校の 髙橋 教頭は、すでに現場で関係機関と連携していました。

私(校長)は高校時代から今日に至るまで40年以上、本校の周辺地域(合志台地)の景色を、通学や通勤の途中で見てきましたが、昔は「九州の武蔵野」と言われるほど、いたる場所に里山がある自然豊かな地域でした。近年は宅地開発や工場誘致などが進み、県内で唯一人口が増加する勢いある地域となりましたが、その分、野生生物が安心して暮らせる場所は少なくなってきているのかもしれません。もちろんイノシシの被害に児童生徒が遭わないよう、十分警戒する必要はありますが、「被害者は誰?」と問われれば、ジブリ映画「もののけ姫」に重なるような複雑さも感じてしまいます。

4月18日(火) 東ホールから

東ホール(小学校保健室前)から東階段方向を移しました。よく見ると小学校の岡田先生(昨年度6年生担任)が、1年生の女子生徒と話しをしています。何を話しているのかは聞こえませんでしたが、「中学校に慣れたかい?」みないな感じです。昨年度まで担任だった小学校の先生と、今年度も毎日のように顔を合わせたり、話をできたりする環境って、やっぱり合志楓の森小学校・中学校ならではですね。

ところで、本日3年生は、全国学力学習状況調査を受けることになっています。ただし、英語の「話すこと」は、CBT(タブレットを使用したオンライン)で後日行われます。

昨年度の調査(卒業生)については、全国・県との比較(学力の平均)においても、経年変化(学力の伸び)においても、圧倒的な好成績を残したことは、以前、このHPや学校便りでお知らせしたとおりです。ただし、集団そのものが異なる学年間で、「学力の平均」を比較しても意味がありません。しかし、この2年間で着実に力を伸ばしてきた現3年生です。「学力の伸び」については、さらに良い結果を残してくれるのではないかと、正直期待しているところです。

4月17日(月) もみじ学級から

もみじ学級の北側のベランダから、プール西側の通路を撮影しました。御代志方面から徒歩通学する児童生徒はもちろんですが、自転車通学生もこちらを通って、合志のみち経由で駐輪場へ行くことにしています。これは自動車と動線を分け、安全を確保するためです。本校の自転車通学生は、この遠回りのルールもきちんと守ってくれています。

本校では最遠の生徒でも通学距離が2Kmほどですが、部活動生については自転車通学を許可しています。しかし、登校では、黒石原・陽光台方面からの通学生は、かなりの距離を自転車を押して通学することになります。帰りは比較的長い距離乗れますが、あまりメリットを感じなられなくて、はじめから徒歩通学を選ぶ部活動生が多いようです。

なお、年度開始早々ですが、本日より家庭訪問が始まります。各ご家庭を担任が訪問した折は、どうぞよろしくお願いいたします。

4月15日(土) 体育館から

本日、予定されている九電旗中学生軟式野球大会(全国大会は横浜スタジアム)の合志市予選の試合へ向けて、ウォーミングアップしている野球部員を撮影しました。ただし、雨のため、試合時間を遅らせることになり、本来欠席するはずだった授業参観の授業を受けてからの出発になりました。野球部の生徒たちは、もちろんそれを喜んでいると思いますが‥‥(^-^i)

天気は今後回復に向かう予定ですが、本日、ご参観いただく全保護者分の駐車場を確保することは到底難しいので、特別な事情で事前にご相談いただいた方を除き、恐れ入りますが、徒歩又は自転車(駐輪場へ)でのご来校をお願いすることになります。ご理解の上、ご協力をお願いいたします(コンビニ駐車場等への無断駐車は、絶対にお止めください)。

それでは、本日の授業参観、PTA総会、PTA役員決め、及び学級懇談会へのご参加をお待ちしています。

4月14日(金) 東門から

7:59。おそらく「ギリギリセーフ」の最後の生徒が、東門を小走りで通過していきました。本校では8:00までに玄関を通過するよう指導していますが、これは「校則」ではなく「目安」です。その目安から逆算すれば、家を出る時間、朝食を摂る時間、起床時間、さらには就寝時間も自分で考え、自分で行動することになります。中島 合志市教育長が提言されている「夢プロ」のMyプロジェクトやHomeプロジェクト等は、そういう当たり前ことを当たり前にできる人を育てようとされているのだと思います。

また、本日は朝から安心安全メールに「恵楓園付近にイノシシ出没」の情報が流れていました。高橋 教頭先生以下、数名の先生が学校周辺を警戒しましたが、登校時間にはもういなくなっていたようです。

4月13日(木) 職員室前ベランダから

職員室前のベランダから「人文字の楓」方向を撮影しました。まだ朝の内は空気が澄んでいますが、昨日は後方の金峰山がほとんど見えないぐらい「黄砂」が飛来してきていました。本日はさらに多く飛来するとの天気予報です。花粉症のように、黄砂によってアレルギーを起こす人はいないのでしょうか?

ところで本日と明日、合志市全体で行うこととなっている標準学力検査(CRT:目標基準準拠テスト)を実施します。3年生と2年生については、昨年度の熊本県学力学習状況調査で、かなり良好な結果を残してくれているので、それほど心配していませんが、新1年生の学力の状況については少し気掛かりです。しかし、どのような検査結果だったとしても、まずは実態を把握することで、その対策も立てられるものです。大事なことは、合志楓の森中の教育力によって、これから生徒たちをどれだけ伸ばせるかだと思っています。

4月12日(水)「みんなの玄関」から

7:51。登校ラッシュ時の「みんなの玄関」を撮影しました。本日は雨で、児童生徒は傘も持っており、より一層の混雑感があります。

昨日の入学式では、荒木 合志市市様をはじめ多くのご来賓にご列席いただき、皆様から口々に「素晴らしい入学式でした」とお褒めの言葉をいただきました。これにはもちろん夢と希望に満ちた新入生の姿があったと思いますが、3年生が先輩として放つ「オーラ」とでもいうような会場の雰囲気や、保護者の皆様の静粛・整然とした良識あるご参加の姿勢等も大きく影響していたように感じています。

ところで、本日の1・2校時には全校学活があります。新学年のスタートにあたり、学校内の様々なルールや方法等の内容について、全生徒・全職員で共通理解を行うものです。本日は、中学生としての心構え・礼法、給食関係、保健関係、掃除、部活動等について、明後日(14日)の5・6校時には、特別活動、生徒指導、校内研究、図書室、タブレット等について行うことになっています。

なお、そこで説明する多くの部分が「生活ノート」にも記載されています。保護者の皆様も、時間がおありの時に、目を通してみられてはいかがでしょうか。

4月11日(火)「合志のみち」から

本日は、小学校・中学校両校の令和5年度入学式です。午前10時開式の小学校では、すでに新入生及び保護者の受付が行われています。

兄弟姉妹が小・中にいる場合に配慮し、合志市内では全ての小学校が午前、全ての中学校が午後に入学式を行いますが、本校の場合は、同じ会場を2回使えるので、準備や後片付けが1度に済み、とても効率的です。ただし、小学校の式中、中学生は迷惑をかけないよいう、静かに活動する必要はあります。そのことも、他者への配慮や思いやりの心が育って、必ずしもマイナスなことではないと思っています。

なお、中学校の入学式は、13時30分開式となっています。また、今回からは、荒木市長様をはじめ、ご来賓の皆様ご列席を賜り、式を挙行することができるようになりました。

4月10日(月)ローソン前交差点から

本日から令和5年度の教育活動が始まります。校長は早速、朝の登校時に、交差点等に立っていただいている交通指導員(見守り隊)の皆様に「本年度もよろしくお願いいたします。」とご挨拶に回らせていただいたところです。

本日はまず、就任式があり今回の人事異動で本校に転任された先生方を紹介します。その後始業式があり、学級担任等の発表があります。生徒たちの関心事はもちろん、「誰と同じクラス。担任の先生は誰?」でしょう。ただし、生徒たちは教室に戻った時に掲示されているクラス分けの表を見た時、初めてそのことが分かります。悲喜交々の一日になるかもしれませんが、そこで発する言葉には、他者への思いやりや人権への配慮を伴うものであってほしいと思っています。

4月6日(木)職員室から

学校園の様子を撮影しました。

中程のタマネギの畝では、手前の早生タマネギ(サラ玉ちゃん)が倒伏し始めたので、もうそろそろ食べ頃です。その先には、年度末にもみじ学級の生徒たちと植えたジャガイモ(メークイン・キタアカリ)が芽を吹いています。併せてニンジンも種を蒔いたので、もみじ学級では、自前の材料でカレーを作る活動ができたらいいなと思ってます。

その奥にはキャベツを植えていますが、手前は小学生理科のモンシロチョウ(アオムシ)の観察のため、あえてネットをかけていません。また、前述のジャガイモの一部も、小学校理科のデンプンの実験に利用する予定です。さらに一番奥には、後ほど、小学校のわがば学級のため、昨年・一昨年同様にサツマイモ用の高畝を立ててあげたいと思っています。

こんな感じで、勝手に合志楓の森小・中の農場長をやっている中学校長です。建前は「実感を伴う自立(体験)活動や小・中間の交流のため」と言っていますが、本当は好きでやっているというのが、先生たちにはバレバレかもしれません。

4月4日(火)職員室から

令和5年度の第1回目の職員会議を前にした職員室の様子を撮影しました。

本日の職員会議では、令和5年度学校経営方針の説明及び学級担任等と校務分掌(主任等)の決定があります。本校に赴任されたばかりの先生は、まだこれと言った業務がなく待機をされていますが、担任や分掌業務が決定すれば、にわかに慌ただしくなるでしょう。

在任している先生方には、職員会議の前に部活動をされている先生も多く、いくつもの仕事を同時にこなせるマルチな働きには、校長としていつも感心と感謝をしているところです。

4月3日(月)小学校室から

令和5年度かスタートしました。

合志楓の森小では、角田 校長先生が、県教育庁市町村教育局人権同和教育課の審議員としてご栄転されましたので、後任として、佐藤 政臣 校長先生が、本日ご着任されました(合志南小からご転任)。私(中学校長)は、早速、小学校長室をお尋ねし、「一緒に頑張りましょう!!」と固く握手を交わしたところです。

ところで、生徒たちには新年度が始まるという自覚が出てきているでしょうか? 新学期は4月10日(月)からなので、もう少し期間がありますが、「子どもたちによる『志合わせて夢実現』My プロジェクト 朝は自分で起きましょう・朝食を食べましょう・自ら学びましょう」を実践し、心と体を準備万端に整えておいてほしいと思います。

なお、新学期は生徒たちの心が揺れ動く時期とも言われています。「生徒の皆さんへ(ここをクリック)」にも掲載していますが、保護者の皆様にも、お子様の心境の変化に少し気を配っていただければと思いますし、もし、何かやご不安や悩みなどがございましたら、遠慮なく学校(旧担任・旧学年主任・教頭)へご相談ください。

学校情報化認定校

(~ 2027年3月31日)

熊本県教育情報システム

登録機関

| 管理責任者 | 校長 髙田 幸伸 |

| 運用担当者 | 教員業務支援員 森 李佳 |

57万アクセス達成

ご閲覧に感謝申し上げます。