校長室ブログ 今日の東天

百貨店と世の中について

昨日、このような記事が目に止まりました。

日本百貨店協会によると、99年末にピークの311店あった百貨店の店舗数は、10年末に261店、今年7月末は203店。

8月だけで、昭和期に開店した井筒屋黒崎店(北九州市)や西武大津店(大津市)をはじめ、計8店が閉じた。

百貨店の強みは? 空白県次々、50年ぶり200店割れ(朝日新聞デジタル)」

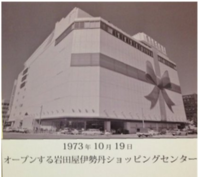

(写真は同記事から)

全国的に百貨店(デパート)が営業不振で、閉店が相次いでいるという記事です。

百貨店のない「空白県」も山形県、徳島県の2県となったそうです。

熊本県も、今あるのは、は鶴屋百貨店だけでしょうか。

私の小さな時は、鶴屋に加えて、大洋、銀丁がありました。

昭和40年ごろ(!)でしょうか、鶴屋の上の方の階の催事場(?)で「ひょっこりひょうたん島」の人形劇(?)を見た覚えがあります。

銀丁の食堂では、お子様ランチを食べていましたし、ソフトクリームは銀色のソフトクリーム立て?に立てて出てきていました。

かわいい銀丁饅頭も好きでした。

大洋には記念切手のお店のコーナーがあったので、小学生の頃には友達と行っていました。

屋上で50円のラーメンをよく食べていました。

エスカレーターを上ったところに、映画「エルビス・オン・ステージ」のポスターが張ってあったのを覚えているのはなぜでしょう。

屋上といえば、鶴屋の屋上は遊園地だったと思います。

さらに、小学生の頃には岩田屋伊勢丹という都会的なデパートもできました。

当時珍しかったシースルー・エレベーターにびっくりしたものです。

二十歳の時に初めてスリーピースを買ったのは、そこでした。

今では、跡地が SAKURA MACHI Kumamoto になっていますね。

まあ、大昔の話はどうでもいいかもしれませんが、

そうでなくても天草の子供たちには百貨店は馴染みのないものでしょうね。

数年前、ある都市の百貨店に立ち寄ったことがあります。

小学生の頃に親戚に連れていってもらった記憶があった百貨店でした。

その当時は垢抜けた都会のデパートという感じで、

熊本にはない人出で賑わっていました。

フィンガー5の「個人授業」が店内を流れていたのを覚えています。

その百貨店を40年ぶりぐらいに訪れてみました。休日の夕方でした。

デパート名(経営者)は別のものに変わっていました。

建物こそ昔のように、立派で堂々としていましたが、

人影はまばらで、地下の食料品売り場には高そうなフルーツがきれいに並べてありました。

そのほかは、ほとんどお客さんは見当たりません。

特に若いお客さんには会いませんでした。

制服を着た店員さんがぽつぽつと立ち話をしていました。

私が買い物をするように見えなかったのかも知れませんが、

「いらっしゃいませ」ともあんまり言われませんでした。

上の方の階のレストランは閉鎖してあり、代わりに100円ショップが入っていました。

以前、百貨店は、子どもから大人まで、

そこにおしゃれをして着ていく服を買うために、おしゃれして行くところで、

私たち子どもにとっては、おもちゃをおねだりし、屋上で遊ぶところでした。

特別な場所だったと思います。

いつから過去のものになったのでしょう。

そういう私も、ユニクロも無印良品もないと、あんまり買いたいものはありませんでした。

一昔前、一世を風靡したスーパーのダイエーが経営不振になったとき、

「なんでもあるが、ほしいものがない」と言われていたのを思い出しました。

有名百貨店の包装紙がブランド力を発揮し、

「お中元、お歳暮は〇〇百貨店で」と思っていましたが、今もそうなのでしょうか。

なにか寂しい魯迅のような気持ちで、輝いていた頃に見た百貨店を後にしたのでした。

ここで、私が何を言いたいのかといいますと、

そこまで来ているかもしれない、アフターコロナ、withコロナの時代に

学校はどうあるのがいいのか、考えているからです。

学校と時代との「ズレ」が今まで以上に生まれないかな、と考えています。

集団での対面授業、大勢集まっての学校行事や修学旅行。

テーブルクロスもない教室の机での生徒による給食の配膳と食事。

養護の先生はいらっしゃいますが、

何百人も子どもが生活する学校でも、医療スタッフは一人もいません。

この生徒たちが保護者になる頃、学校はどうなっているかな、と思ったことでした。

(外壁にリボンが掛けてあった、おしゃれな岩田屋伊勢丹)

封じ手について

昨日、このようなニュースが流れました。

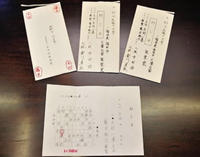

7~8月に藤井聡太棋聖(18)と木村一基王位(47)=肩書はいずれも当時=が対戦した将棋の王位戦7番勝負の「封じ手用紙」を出品したインターネットチャリティーオークションが20日午後9時に締め切られた。

最高入札額は藤井棋聖が封じた第4局で、1500万円となった。

藤井聡太2冠の「封じ手」最高1500万円!チャリティーオークションで入札締め切り

益金は、7月の九州豪雨被災地への救援金に当てられるそうですが、

それにしても1500万円とは高額ですね。

「封じ手」とは「2日制の対局で第1日を終えた時点の手番棋士が指し手を指定用紙に記入するもの」(同記事から)です。

つまり、49手目を先手が指した後、後手が50手目を考えている時に定刻がくると、

後手は、次の50手目を指したことにして紙に記入します。

そして、その紙の内容(50手目)は誰にも知らされず、立会人によって封筒に入れて金庫にしまわれるのです。

つまり、世の中の人は全員、49手目までは知っていますが、

50手目がどう指されたのかは、世界中で紙に記入した後手本人しか分からないまま、

翌日の対局再開まで、一晩を過ごすわけです。

後手の人が1手多く局面を知っているわけで、得するようですが、

私なら一晩過ごすうちに、

「あれー、やっぱりああ指すんじゃなかったかなー」とか

「金庫を開けて書き直せないかなー」とか考えそうです。

たしか、ドラマ古畑任三郎とか、いくつかの推理小説にも封じ手は登場するようです。

さて、9月19日の体育大会では、生徒たちは本当によく頑張って、

「東継皆進」のテーマのとおり、東中の伝統を輝かせてくれました。

また、保護者の皆さん、地域の方々の支えの大きさを改めて感じたところでもあります。

この連休を挟んで、明日から東中は令和2年度の後半戦に入ります。

われわれは、9月、10月と作戦(!)も用意しているところです。

自信を持って、封じ手の開封を待っているような気持ちになっています。

今後の東中にも応援をよろしくお願いします。

「幸せはいつも今ここにある」

今日も素晴らしい秋空が広がっていますね。

今日は、「幸せはいつも今ここにある」という詩をご紹介します。

ただし、( )①〜⑩に当てはまる言葉を考えながら読んでみてください。

「楽(①)道」を選べば

見える景色はいつも同じ

「楽(②)道」を選べば

見える景色はいつも変わる

「他人」に期待すれば

(③)する方へ流され、

「自分」に期待すれば

(④).する方へ導かれる。

「自分は(⑤)」と考えれば

未来は暗い方へ流され、

「自分の(⑥)」と考えれば

未来は明るい方へ導かれる

「できない」と思えば

(⑦)が 形作られ、

「できる」と思えば

(⑧)が 形作られる。

「不満」ばかり数えれば

(⑨)を引っ張る人になり

「感謝」ばかり数えれば

(⑩)を引っ張る人になる。

「幸せはいつも今ここにある」

解答例

①な

②しい

③イライラ

④ワクワク

⑤ダメ

⑥タメ

⑦限界

⑧可能性

⑨足

⑩手

「幸せはいつも今ここにある」

いい言葉ですね。

「なんで」を考えること

先日、ちょっと考えさせられるツイッターの記事を目にしました。

*****以下引用

食事中によく食べ物をこぼす子。

親は「なんでこぼすの!」と叱っていたが、あるとき「本当になんでこの子はこぼすのか?」と冷静に観察してみた。

すると、食器の縁の形に問題があることや椅子が高すぎることなどの原因が見つかり、それを改善したらこぼさなくなった。

「なんで」は親が考えることなのだ。

*****

………「なんで」は親が考えることなのだ。

というのは、教師も一緒のことだと思います。

私もよく「なんでできないのか」とか、言ってきました。

バスケット部の指導をしていた時も、

試合中に

「なんでそのシュートを決めないのか!」

とか言っていた気がします。

今思えば恥ずかしい限りです。

指導にも何にもなっていませんでした。

「もう少しひじを上げて」

とか、

「もっとひざを曲げて」

とか、焦点化してアドバイスすべきだと、後から学びました。

子どもが頑張ってもうまくいかないでいる時、

本人も「なんで」と思っているかもしれません。

それを解決できるように、

一緒に考えていかねばと改めて思いました。

体育大会 校長あいさつ(抜粋・改)

(本番では予定と全く違ったあいさつをしましたので、修正します)

今年度は、新型コロナウイルスの感染防止のため、

規模と時間を縮小しての体育大会です。

東中らしい体育大会を9月に実施するという決定をして、

計画・準備を進める中で、

まず最初にカットしようと職員で話し合ったのが

ただいまご覧いただいた入場行進でした。

しかし、練習を進める中で、

後迫実行委員長・生徒会長と役員たちから

「入場行進をさせてほしい」という要望があがりました。

「入場行進で東中全員の団結を見てもらいたい」

という意見でした。

しかし、練習時間はないので、1時間だけ生徒会に時間を任せよう、と職員で話し合いました。

「先生たちは何も言わないので、自分たちでやれるだけやってみなさい」

と生徒に伝えてもらいました。

そして、先日、休憩をはさんで40分ほど、

生徒会、リーダーを中心に練習をしました。

今日がその時以来、2回目の行進でした。

生徒たちの入場行進は、いかがだったでしょうか。

今回の大会スローガンは、「東継皆進 今しかない やるしかない」です。

東中の伝統を受け継いで、72名の全校生徒で進んでいこうという、

生徒会の思いがこもったスローガンです。

私は今日の入場行進を見て、大会スローガンそのものの光景を目にしたように思います。

この光景を目に焼き付けておきたいと思います。

ご来場の皆様、生徒たちのこのこの思いを受け止めて、

最後まで応援をよろしくお願いします。

生徒の皆さんの健闘を祈ります。

校長室ブログ 予定になかった入場行進を練習したわけ(2020/9/16)

101本目の矢

明日はいよいよ体育大会です。

後迫実行委員長、脇﨑赤団団長、山下白団団長を中心に

短い時間で制約も多い中、生徒たちは練習・準備を頑張ってきました。

的を射抜く

矢の1本1本が

的を外した

100本の矢の

成果なんだ

これは、ロビン・シャーマ(カナダの作家)の言葉です。

これまでのプロセスの中で、

うまくいかないことや意見の衝突、

時には悩んだこともあったと思いますが、

明日多くの人たちの前で、

東中生の実力を発揮してくれることを期待しています。

保護者の皆さん、地域の皆さん、どうぞよろしくお願いします。

Uber Eatsと出前の思い出

Uber Eats という、食べ物の配達サービスが

熊本にも登場したそうですね。

美味しいレストランの味を自宅でも!などという触れ込みのようです。

withコロナの新しい生活習慣の中では、

こういったサービスの需要はますます増えてくるかもしれません。

さて、いわゆる出前というと、思い出があります。

私が小学生のころ、近所に二軒のラーメン屋さんがありました。

うちでも時々ラーメンの出前を取ることがありました。

たまに出前を取ると、なんかワクワクしたものです。

しかし、よく覚えていることがあります。

出前のラーメンどんぶりに、冷めない(あるいはスープがこぼれない)ように、

ラップがかけてあったのですが、

そのラップには、どんぶりの直径にちょうどハマるような大きさのゴムが仕込まれていたのでした。

私はそのラップを上手に外すことができずに、

ゴムがバチっといって外してしまうので、

その反動でちゃぶ台の上や手に、スープがかかってしまっていました。

手にとんこつのにおいが付いてしまっていたのがなつかしいです。

もう一つ、印象に残っているのは、この二軒のラーメン屋さんの出前には、

ちょっとした違いがあったことです。

それはこういうことです。

一軒のラーメン屋さんは出前を取ると、ラーメン代と別に、出前の手間賃を10円取っていました。

お店の方は、前述のどんぶり用ラップの代金と言われたようですが、

時間と手間、バイクのガソリン代などと思えば、無理からぬことのような気もします。

ただ、もう一軒の別のラーメン屋さんは違っていました。

そのラーメン屋さんは、出前を届けると、

逆に10円を置いて帰っていかれるのでした。

聞くと、「電話代です」ということだったと思います。

私の親と話しているのを横から聞いたのですが、

「何軒もラーメン屋がある中で、うちに電話してもらったんだから」

と配達に来たご主人が言っていたのを覚えています。

子ども心に、同じようにラーメンを頼んでも違うもんだなぁ、と不思議な感じがしたのを覚えています。

さて当時、うちはどちらのラーメン屋さんに多く出前を頼むようになったでしょうか。

皆さんならどうでしょう。

どちらのラーメン屋さんが繁盛したと思われますか。

感謝の気持ちが心の底にあるかどうかは、大切な気がします。

予定になかった入場行進を練習したわけ

今回の体育大会は、新型コロナの対策のため、午前中半日で実施します。

そのために、競技のプログラムや練習日程をどうするか、

早くから職員で協議してきました。

そのプログラムの検討の中で、最初に削ったのは入場行進でした。

おそらく、これまでは生徒と職員で、こんな入場行進をしたいという意識に多少の隔たりがあったのかもしれません。

昨年も練習時間をけっこう長時間費やしても、なかなか成果が出にくい面がありました。

また、せっかく練習しても、例年、開会式前の入場行進の時には

観覧の皆さんが思いのほか少ないこともありました。

このような理由で、プログラムのスリム化に当たって、最初にカットして

後の計画を進めていきました。

ところが、体育大会の練習が進む中で、

生徒会役員から「入場行進をさせてほしい」という要望があがりました。

私も話を聞きました。

「生徒全員で行う競技が少なくなった中で、

入場行進で東中全員の団結を見てもらいたい」

「全校生徒の一体感を味わいたい」

「生徒会のリーダーシップを発揮したい」

というような率直な生徒たちの意見を聞きました。

やるからには東中生らしい入場行進をつくりあげなくてはならないというのは、

生徒も職員も同じ思いです。

しかし、もともと少ない練習時間が、台風10号による臨時休校によりさらに短くなりましたし、

生徒会に練習時間を任せるにしても、最大50分ではないかということを伝えました。

生徒会が呼びかけて練習を指揮し、

50分以内で、納得のいく行進ができあがらなかったら、そこまで。

練習の延長や追加はできない、ということも伝えました。

生徒会長からは、それでいいので、やってみたいという強い気持ちを聞きました。

小多先生を中心に、職員で話し合い、

「全体練習の一コマ50分を、入場行進の練習の時間として生徒会に託そう」

ということにしました。

それが、昨日の5時間目でした。

以下は昨日の「学校生活」の記事の引用です。

*****

予定外の入場行進の練習(2020/9/15)

今週も秋風の中、体育大会の練習です。

今回の体育大会では、練習時間やプログラムの短縮で、

入場行進は行わない予定でしたが、

後迫生徒会長たちの

「入場行進で東中の団結した姿を見せたい」という思いで、

今日1時間だけ練習の時間を取りました。

昨日、野球部と陸上部が整備に協力してくれたおかげで、

体育大会の会場としてのグラウンド準備が整いました。

後迫会長が体育大会と入場行進への思いを訴えました。

練習の指示も会長です。

生徒会、各団リーダーを先頭に練習です。

1回目の練習を終わりました。

会長が「もっとできますよね」と気合いを入れました。

この後、各団で話し合いながら練習をしました。

もう本番まで練習はしません。

当日、どんな入場行進になるか、楽しみにされてください。

*****

練習は給水タイムをはさんで、予定より10分ほど早く終わりました。

まだまだ課題はあるでしょうが、

「気づき・考え・実行する 日本一の生徒会」らしい練習でした。

放課後に、会長さんと話をしましたが、

「やっと体育大会という感じがしてきました」

と笑っていました。

保護者、地域の皆さん、体育大会当日は、入場行進もぜひご覧になってください。

どうぞよろしくお願いします。

大坂なおみ選手の成長

日曜日のスポーツニュースで、

テニスの大坂なおみ選手の全米オープン2度目の優勝が伝えられていました。

そのプレーの素晴らしさはもちろんですが、

人種差別に反対する意思を、

差別で犠牲になった方の名前を記したマスクを着用して

試合会場に入ることで示していたことにも、注目を集めました。

一人一人の名前というのも、犠牲になった方の家族の思いなどを思い起こさせました。

「決勝まで進んで、7枚のマスクを全部着けたい」とも言っておられましたが、

それだけでもプレッシャーになりそうです。

表彰式のインタビューでは、

「7つの試合、7つのマスク、7つの名前、

これらであなたは何を伝えたかったのですか」と質問されました。

大坂選手は、

「質問を返しますが、あなたは、どんなことを受け取りましたか。

みんなが考えるきっかけになればと思います」

というようなことを答えていました。

翌日の記者会見でも同様の主旨の質問に

「よく同じような質問を受けますが、

このことが多くとりあげられることが、私の願いでもありました」

という意味のこともおっしゃっていました。

私は自分の言葉で自分の考えを明瞭に言う姿勢が素晴らしいなと思いました。

テニスをすることの意味が、

大坂選手の心の中で少しずつ変わってきたように思われます。

前回の優勝の時と違って、

大きな影響力を持ちながらプレーしている彼女は、

心身共に第一人者になってこられたなと思います。

8/28今日の東天「人権の尊重は 命の尊重」

YAHOO!ニュース 全米オープンで大坂なおみが手にした、もう一つの勝利

菅さん式人生相談の練習(後編)

新聞の「人生相談」の「答え」の方を隠して「相談者」の相談内容の方だけを読み、

「自分ならどう答えるだろう」と考えるという、

菅官房長官の「人生相談の練習」の実践・後編です。

どんな相談かは、昨日のこの欄をご覧ください。

「片時もスマホを手放さない高校生の娘」という相談内容でした。

皆さんなら、どう答えられますか?

まず、私の考えてみた回答です。

家庭内でルールを作っても効果がないのであれば、実力行使?も辞さずではどうでしょう。

充電器はお茶の間に固定して、22時以降はスマホをそこに置くようにするとかはどうでしょう。

「親のお金で買ったスマホを、あなたに使わせてあげてるのだからね」

「電気もWi-Fiも親の働いたお金で使ってるのよね」とか。

(ちょっとギスギスしますでしょうか)

あるいは、スマホの使いすぎが眼や脳に悪い影響を与える、医学的根拠を示して、

子供部屋の壁に張るというのはどうでしょう。

(これもちょっとどうかな感がありますか)

幼児の視力低下が心配!テレビやスマホ、タブレットを長時間見ると近視になる? ベネッセ教育情報サイト

では、この記事の回答者、玉置さんの回答です。

【玉置妙憂の心に寄りそう人生相談】片時もスマホを手放さない高校生の娘

***** 以下引用 *****

うーん……四六時中スマホ。母としてご心配のあまり奥さまがイライラするお気持ち、察するに余りあります。

そして、間に立ってなんとかみんなが幸せになれる効果的な方法はないかとお考えになっているあなたさまのご心労、いかばかりか。

我が家にも娘さんと同じ年ごろの愚息がおりますが、やっぱり息をするように一日中スマホをいじっています。

ただ、それは、時代が完全に変わったからだと私は思うのです。

あなたさまも電車に乗ったときご覧になったことがあるでしょう。

箱の中の9割の人間がスマホを見ています。

良い悪いではなく、そういう時代になったのです。

ひと世代前の私たちとしては、なかなかその変化に対応できない。

朝から晩までスマホをいじっていることを真っ向から否定したくなります。

なぜなら、自分の中にその文化が無いから。

そこには、事の良し悪しの公平な判断ではなく、やみくもに自分の持っている文化を相手に押し付けようとしているところがないでしょうか。

当然のことながら、共通の基盤を持たない者がつくった「ルール」というのは、得てして守られないものです。

まずは、お嬢さんが身を置いている時代の波に私たちも乗ってみませんか。「すごいね。面白そうだね。何をやっているのか教えてよ」と。

そうして、あなたの文化を認めているよ、共有したいと思っているんだということを伝えます。

次に、「あなたはスマホばっかりいじって!」という言葉を「私は一日中スマホをいじっているあなたが心配なの」と言い換えて、お話をしてみてください。

ポイントは「あなたは」を「私は」にすることです。「あなたは!」は相手に防御態勢をとらせてしまいます。まずは「私は」で壁を壊してこちらの思いが相手に届くようにしましょう。

そして、ぜひ娘さんに、電源さえ落とせばあなたが見ている世界からいつでも離れることができると、脱出ルートを教えてあげておいてください。

*****

いかがでしょうか。

さすがに説得力のある回答だと思いました。

私はまず、

「当然のことながら、共通の基盤を持たない者がつくった「ルール」というのは、得てして守られないものです」

というところがなるほどと思いました。

自分のことを理解してくれている人の言葉しか、人の心には入っていかないかもしれないからです。

そもそも、この玉置さんの回答自体が、相談者の方の気持ちに共感して優しい語り口ですね。

あなただけではなくて、うちもそうです、と言われると、

相談者もそれだけで少しホッとするかもしれません。

そして、その方針で子どもの立場や認識を共有して、

その後、「あなたは」を「私は」にしていわゆる「I メッセージ」で、

押し付けがましくならないように語りかけるのは、

子ども自身に考える力を育てる意味もあると思いました。

私自身、菅さん式の練習をやってみて、勉強になりました。

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

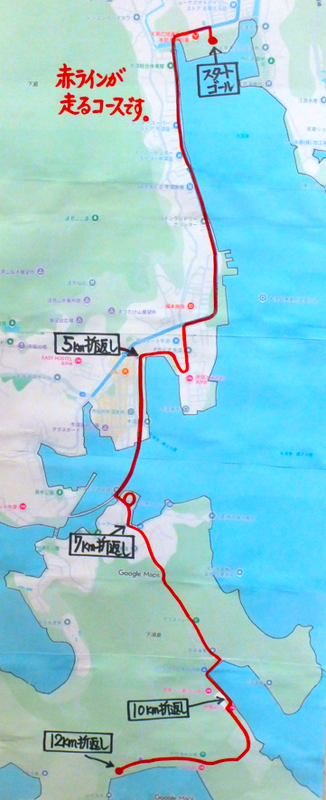

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

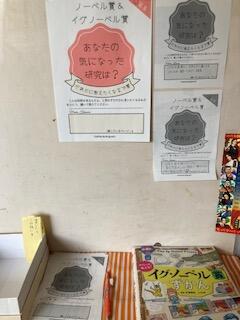

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

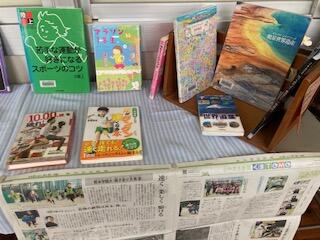

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

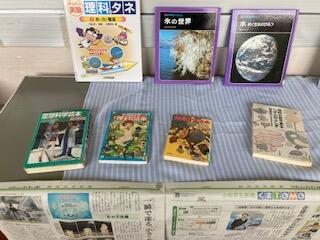

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

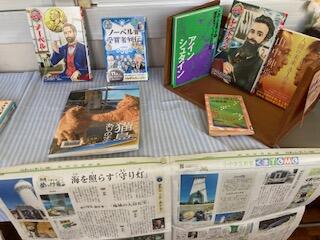

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

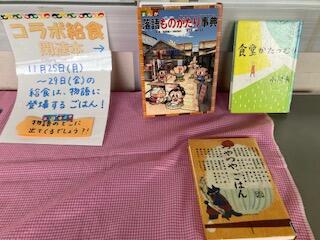

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29