校長室ブログ 今日の東天

キンモクセイの香り

今朝、いつものように

スクールバスの乗降場まで歩いていましたら、

いい香りがしてきました。

ああ、そんな季節かと思って見上げると、

校長住宅の前のキンモクセイが

小さなオレンジ色の花を付けて、

香っていました。

ある文章で読んだのですが、

キンモクセイは、自然には生えないもので、

必ず人が植えた木だそうです。

秋のこの香りが好きな人が、きっと植えたのでしょうね。

自然の香りで季節を感じる、いい風物詩です。

また、ある人の文章では

幼い頃、キンモクセイの香る朝に

妹さんが誕生されたそうです。

幼心に、その時の喜びと、わくわくした気持ちと、キンモクセイの香りが

一つに合わさって、とてもいい思い出になっているそうです。

今でも、キンモクセイの香りがすると、

幼いその朝のことを思い出すという、いいお話でした。

以前勤務していた甲佐町には、

大きなキンモクセイ(天然記念物)があって、

緑川の向こうから学校まで、

とてもいい香りが香ってきていたのを思い出します。

登校してきた生徒たちにこの話をしても、

マスクをしている生徒は、

今年は香りに気付かない人もいました。

ちょっとさびしいですね。

「江夏の21球」を知っていますか

本校野球部が味岡旗県大会で快進撃を続けています。

各郡市代表の強敵相手に、好ゲームを展開して頑張っていることは、

とても嬉しいことです。

さて、皆さんは「江夏の21球」を知っていますか。

「江夏の21球」とは、山際淳司による短いノンフィクションで、

『スローカーブを、もう一球』に収録されています。

NHKの『NHK特集・スポーツドキュメント「江夏の21球」』としても知られているものです。

山際淳司さんはこの作品などで、ノンフィクション作家としての地位を築き、

一時は「アサヒ スーパードライ」というビールのCMにも出演しておられたほどです。

では、「江夏の21球」とはどんな内容なのか、ウィキペディアから引用します。

*****

題材となったのは、1979年11月4日に大阪球場[1]で行われたプロ野球日本シリーズ第7戦、

近鉄バファローズ(以下近鉄)対広島東洋カープ(以下広島)の9回裏の攻防である。

両チーム3勝3敗で迎えた第7戦は、小雨が降る中で試合が進み、

7回表を終了した時点で4対3と広島がリードしていた。

広島・古葉竹識監督は万全を期すため、

絶対的なリリーフエース、江夏豊を7回裏からマウンドへ送っていた。

迎えた9回裏、近鉄の攻撃。この回を抑えれば広島は優勝、球団史上初の日本一となる。

ところが、同じく初の日本一を目指す近鉄もただでは終わらなかった。

先頭の6番打者・羽田耕一が初球に安打を放って出塁し、にわかに場面は緊迫する。

以下は、この回に江夏が投じた全21球とそれに伴う試合の様子である。

*****

テレビで解説をされている野村克也さんが

「プロ野球は半世紀が流れていますけど、これ程の場面に出くわしたことはない。

おそらくこれからも出るか出ないか分からないと思う。

それぐらいの名場面が1979年の広島VS近鉄の日本シリーズじゃなかったかと思います」

と話したそうです。(ウィキペディアから)

ノンフィクションの詳細はここでは省きますが、

この21球のクライマックスは、

スクイズを「カーブで」外したとされる19球目の状況や各選手の心理、述懐と言われています。

しかし、私は次の場面が印象に残っています。

以下、ウィキペディアの記述から引用します。

*****

(6球目の後)古葉監督はブルペンに北別府学を派遣。

この時ブルペンでは既に池谷公二郎も投球練習をしていた。

ブルペンが動くとは思っていなかった江夏は、これを見て

「オレはまだ完全に信頼されてるわけじゃないのか」と内心で憤り、

「ここで代えられるくらいならユニフォームを脱いでもいい」とまで思った。

*****

(ちなみに、この時1塁の代走に出た吹石選手は、今や歌手・福山雅治さんの義理のお父さんですね。)

後に、この場面と関連して、チームメートの衣笠選手が江夏投手に声をかける場面があります。

*****

15球目を投じる前、一塁を守っていた衣笠祥雄が江夏のもとに向かい、

「オレもお前と同じ気持ちだ。ベンチやブルペンのことなんて気にするな」と声を掛けた。

江夏はこれについて、

自分が打たれて衣笠が辞めるのは「考えてみればバカバカしい」としつつも、

自分と同じ考えを持つチームメイトがいたことに「うれしかった」「心強かった」とし、

心のもやもやが晴れ、平静さと集中力を取り戻した。

*****

一流のプロ野球選手のプライド、動揺、

そしてチームメートの信頼関係など、

緊迫した中で各選手の証言からよく描かれています。

スポーツには、勝った・負けた、だけでなく、ドラマがあるものだと改めて思います。

半沢直樹の名言からの両さんの名言

日曜日の夕方になると

「お魚くわえたどら猫」という歌が聞こえて来て、

その明るいメロディとは裏腹に、

「あ〜日曜も終わりか」

「明日からまた仕事か」

とプチ憂うつになることを

「サザエさん症候群」と言ったりしました。

私も大人になってから、日曜朝の「関口宏のサンデーモーニング」のBGMを聞くと

なんかがっかりしていた時期もあります。

それが最近は様相が変わり、

ドラマ「半沢直樹」を見て、

日曜夜に元気をもらっていた人も多いのではないでしょうか。

ただ、そんな人の中にもドラマが終了して、「直樹ロス」になっている人もいるかもしれません、

私はどちらかというと、「大和田ロス」です。

(ちなみに先日、ある人から「校長先生は大和田常務に感じが似てますね」と言われ、ずいぶんショックを受けましたが)

『半沢直樹』の名言ランキング、大和田の「おしまいDEATH!」を超えて1位に輝いたのは?

という記事がありましたので、見てみましょう。

第3位:「大事なのは感謝と恩返しだ」(半沢直樹)

今回のシリーズのキーワードの一つかもしれませんね。

第2位:「君はもう、おしまいです。お、し、ま、い、DEATH!」(大和田暁)

われらが大和田さんの言葉がランクイン。

重要なのは、言い方ですけど。

では、第1位は…。

第1位 :「生きていれば何とかなる。生きていれば、何とかね」(半沢花)

顔芸があふれる中で、最終回にほっとするような言葉でした。

記事でも

*****

暗いニュースが多い昨今、深い意味を読み取って感動した方も多いはずです。

絶体絶命のピンチでも、

こうして励ましてくれる家族がいる半沢は、「敵なし」かもしれませんね。

*****

とありました。

ここで、私の手元に持っていた、

マンガ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の一場面をご紹介します。

両さんの

「今に見ておれ」と

「悩んだらまず「生きる」モードに切り換えてからスタートだ!」

の名言は、忘れないようにします。

アントニオ猪木対大木金太郎戦(1974/10/10)に学ぶ

アントニオ猪木選手はプロレスラー人生の中で、数多くの試合をされたと思いますが、

私はそのうちの3つの試合から、多くを学びました。

【2020/6/26】校長室ブログ 格闘技世界一決定戦(1976/6/26)に学ぶ

今回はその2試合目、1974年10月10日の対大木金太郎戦です。

この年1974年(昭和49年)は、猪木31歳、多くの名勝負を残しています。

3月19日にはストロング小林との日本人同士の対決(昭和の巌流島)をジャーマン・スープレックスで制しました。

6月26日には、タイガー・ジェット・シンとの「腕折り」試合。

そして、この10月10日のNWF世界ヘビー級選手権試合では、大木金太郎と対戦、13分13秒でバックドロップからフォール勝ちをしています。

この試合の時、私は中学2年生でした。

この試合での技らしい技といえば、

大木選手の頭突きと猪木選手の右パンチ、

そして最後のバックドロップぐらいしかない試合です。

試合時間もわずか13 分余りです。

そんな試合に何があったのでしょうか。

この試合では、途中から

大木選手が頭突きをして、それを受けた猪木選手がよろめき、後退して、膝をつく

という場面が続きます。

一発頭突きをすると、大木選手は敢えてそこから追い詰めず、

膝をついた猪木選手と対峙したまま、

間を取るという展開です。

観客は

行け!大木

立て!猪木

と二人の対峙を見つめます。

このまま大木は伝家の宝刀頭突き一本で勝負するのか、

猪木は大木の頭突きを受け続けて倒れてしまうのか、

返し技で逃れないのか、

そもそも頭突きでくるとわかってるだろう、なんで逃げないのか。

すると、ある時点で何か吹っ切れた?のか、

猪木は立ち上がると、

頭突きを叩きこまれ続けている

自分の額を指差して

口の動きで分かるのですが、

明らかに「来い、この野郎」と挑発するのです。

は?

逃げるんじゃなく、

額を差し出す?

大木も意地になって頭突き以外の技はしません。

頭突きで来いと言われた額に、

やっぱり何度も思い切り頭突きを叩き込みます。

さすがに痛いのでしょうか、その度に猪木は後退、膝をつきます。

意地と意地の張り合いで、

冷静になって見れば、

頭突きをする、もう一度頭突きで来い、と言うやりとりに過ぎません。

ただそれだけですが

昭和のプロレスでは、しびれる展開であります。

私がこの単調な試合から学んだことは、

「開き直り」

です。

困難な状況とか予期せぬ出来事があり、

八方ふさがりのように見えても、

「もう、いいや」

「考えたってしょうがない」

「やれるもんならやってみろ」

まぁつまり

「来い、この野郎」と

肚を決めて開き直ることの

ある意味潔さ、

折れない気持ち

を学びました。

人生なんとかなるものではないのか

と思うことです。

試合は、一瞬攻めあぐねた大木のスキをとらえて、

猪木が右パンチを返し(これは反則ですが)、

形のきれいなバックドロップで勝つのです。

人生はそんなきれいな一発逆転はないでしょうが、胸のすく昭和のプロレスでした。

誰も皆哀しみを抱えてる

だけど素敵な明日を願ってる

(ミスターチルドレン「HANABI」)

「すぐにやろう」がいいだろう

以前、「1分間ルール」ということをお話したと思います。

「1分以内でできることは、その時やる」という簡単なことで、

例えば「使ったハサミはすぐしまう」というようなことです。

これができそうでなかなかできません。

ちょっとしたことだからこそ、後でいいや後でいいやと

先延ばしにしていると、

それが積もり積もって身辺が散らかってしまいます。

身辺が散らかると、それが心のどこかに引っかかって、

気持ちも散らかってしまい、集中力も散漫になってしまうわけです。

似たようなことを、

メンタリストDAIGOさんのこの本にも書いてあるようです。

(↑本の紹介)

Amazonに注文しましたが、まだ届かないので、

今回はそのプレビューから紹介します。

*****

「シンクに洗い物をためると集中力ダウン」

集中力を高めるために実施すべき良い習慣、改善すべき悪い習慣が紹介されている。

悪い習慣の一例としてあげられているのが、

シンクに洗い物をためてしまうことである。

「いつ洗おうか」などとといった思考が働き、

集中力を低下させるのだ。

それに対しDaigoは、シンクにお皿を持って行ったら即、

洗うようにすることを提唱している。

*****

片付けなきゃなぁ、片付けなきゃなぁと毎日毎日部屋を眺めている私には、耳の痛い指摘でした。

また、こんなレビューもあります。

*****

「一歩目のハードルを下げる」

集中力をあげる為の具体的なノウハウが書いてあり、非常に実践しやすい。

中でも、一歩目のハードルを下げるというやり方は、かなり役にたっている。

無理に目標を立てるから、やらない→やらなかったことへの自己嫌悪→もっとやらない、といった負の連鎖が起こる。

であればハードルを最初からめちゃくちゃ低くして、

例えば参考書2pだけ読むとかにすれば疲れていても続けられる。

しかも2p読んだら、勢いがつけば10p進むこともある。

毎日2pだけでも続ければ、自信がつく→やる気でる→はかどるという好循環が生まれます。

一週間に一回10p勉強よりも、

毎日2pで一週間14pの方が進捗もはやいということです。

*****

このようなことは、生徒の皆さんが家庭学習に取り組む際にも参考になるのではないでしょうか。

私でも、デスクワークをする時には、

まず短時間でできる、比較的簡単に済む確認作業などから取りかかります。

一歩目のハードルを下げるわけです。

そして、それをステップとして、少し調子が出てきてから、

次に、じっくり考えていくような仕事をします。

集中力をつける、発揮するということは

同じ時間でも有効に使うことです。

「あとでやろう」は〇〇野郎 という少々乱暴な言葉もありますが、

「すぐにやろう」がいいだろう と思います。

身の回りのことを少し見直してみてはどうかなと思いました。

かぐや姫現わる

1年生が竹取物語を学習しています。

さて、ももたろうのお話では、

主人公ももたろうはどうやって登場するでしょう?

子どもたちにこう尋ねると

むかしむかし、あるところに

おじいさんとおばあさんがおりました。

おじいさんは山へ柴刈りに

おばあさんは川に洗濯に行きました。

おばあさんが洗濯をしていると、

大きな桃が

どんぶらこどんぶらこ、と

流れてきました。

おばあさんが桃を持って帰って、

おじいさんと桃を割ってみると、

桃の中から

元気な男の子が出てきました。

だいたい、ほとんどの子どもがこのように

お話をしてくれます。

いえ、

一か所だけ異論を唱える子どもがいて、こう言うことがあります。

「先生、どんぶらこどんぶらこ、ではなくて、

どんぶらこっこすっこっこ、です。」

「え〜」ということになって、

ここで激論が戦わされることになるのです。

どんぶらこどんぶらこは、桃が大きい様子がつたわりますが、

どんぶらこっこすっこっこは、

川の流れが早く、流れる桃のスピード感に

変化がありますね。

などとその違いを確認したりします。

そうこうしているうちに、

「では、かぐや姫のお話はどんな出だしかな?」

と聞くと、見事なまでにみんな記憶がバラバラなのがわかります。

ああじゃない、こうじゃないと盛り上がったところで、

「実は、かぐや姫のお話は、ももたろうと違って、文字に残った原作があります」

「ほんとの出だしはどうなっているのか、原作を見るとわかるのですが、読んでみたいかな?」

と言って、教科書を開けましょう。

今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。

野山にまじりて竹を取りつつ、

よろづのことに使ひけり。

名をば、さかきの造となむいひける。

その竹の中に、

もと光る竹なむ一筋ありける。

あやしがりて寄りて見るに、

筒の中光りたり。

それを見れば、

三寸ばかりなる人、

いとうつくしうてゐたり。

(現代語訳)

今となっては昔のことだが、竹取の翁という者がいたということだ。

野山に分け入って竹を取っては、種々の(道具を作る)ことに使用していた。

名を、さかきの造といったそうだ。

(ある日、)その竹の中に根もとの光る竹が一本あった。

不思議に思って近寄って見ると、筒の中が光っている。

それを見ると、三寸ほどの人が、たいそうかわいらしい様子ですわっている。

なんと原作では、おじいさんの名前も明示してある!

しかも、見つかった時のかぐや姫姫の身長まで明示してある!

という発見が楽しいです。

この映画では、

科捜研の方が、かぐや姫に扮していらっしゃっいました。

らすとでは、すごいUFO?がかぐや姫をお迎えに来ます。

寺元先生の書道教室に学ぶ

昨日から、寺元先生に書写の授業をお世話になっています。

東小時代からご指導いただいた生徒も多いと思います。

地域学校協働本部の宇良田コーディネーターのお世話で、

今年度から本校でも授業していただけるようになりました。

東小に伺ったときに、教室や廊下に掲示してある書写の作品を見て、

どうやったらこんなに上手になるんだろう??

と思っていましたので、私自身も楽しみにしていました。

昨日、実際に授業の様子を参観させていただきました。

やはり、たいへん勉強になった点がありました。

その中から、3つお話しします。

1 教材の準備。

寺元先生は、教科書のお手本を使って、

条幅の原寸大のお手本をつくり、

全生徒の名前を行書でお手本を書いて、準備してきていただきました。

授業の最初にお手本が配られた時、

自分の名前が行書でかっこよく書いてあるのを見て、

びっくりしている生徒もいました。

とても手間がかかる事前準備だと思いますが、

こんな見やすい自分だけのお手本が手元にあれば

意欲もわくし、いいなと思いました。

とてもありがたいことです。

2 丁寧なスモールステップ

文字の一画一画について、

筆の入りの向き、方向、太さ、筆の抜き方など、丁寧に書き方を指導されています。

清書を書かせられる時も、

一画一画、ポイントを押さえながら、じっくり大切に書かせておられました。

その丁寧なスモールステップの指導で、

生徒たちの集中力も持続して取り組めたと思います。

3 声かけ

先生ご自身も「声かけが大事だと思っています」とおっしゃっていました。

たとえば、上手に書くためのポイントを指示される時の声かけ。

筆で書く部分の線の角度や太さだけでなく、「白い三角形を作る」ように筆を運ぶなど、

視点を変えて指示されていました。

また、個人個人を指導される時も

できているところを一つ一つ褒めておられました。

次の活動への意欲を引き出しておられました。

生徒たちだけでなく、松下先生と私にとっても、たいへん勉強になりました。

急造の書道教室(多目的教室)での連続2時間の授業でしてが、

中身の濃い充実した授業でした。

寺元先生、今後の授業も引き続き、どうぞよろしくお願いします。

特別講師 寺元先生の書写の授業がスタートしました(2020/10/6)

ボディランゲージが人を作る

昨日に続いて、今日もTEDの中でも有名なプレゼンからご紹介します。

TED日本語 - エイミー・カディ: ボディランゲージが人を作る

心理学者・エイミー・カディさんのプレゼンです。

(21'03'' 日本語訳の字幕が見やすく、英語の勉強にもなります)

以下は、TEDのホームページの説明です。

*****

ボディランゲージは、人が私たちをどう見るかに影響します。

しかし、私たち自身にも影響を与えるかもしれないのです。

社会心理学者のエイミー・カディは

「パワー・ポージング」(自信のある姿勢をとること、たとえ自信がないときでも)が

脳内のテストステロンとコルチゾールのレベルに作用し、

成功するチャンスに強い影響を与えることもあることを見せてくれます。

*****

カディさんは、たった2分、パワーポーズ(自信満々っぽい姿勢)をとることで、

人生が変わり得る、ということを科学的に説明しています。

パワーのある人は、スペースをいっぱい使って、腕をあげたりしてからだを広げ、自分を大きく見せる姿勢をとります。

パワーのない人、自信のない人は、反対に背中を丸めたり、うつむいたりして、からだを小さくします。

これは動物でも人間でも同じだそうです。

陸上競技のレースでも、

1位でゴールインする人は、多くの人が両手を上げてゴールしますね。

これは、他人がそうしているところを見たことがなくても、

ほとんどの人がそうするものだそうです。

不思議な感じがしますね。

そこで、彼女は、もし自信のない生徒にわざと自信があるように振る舞ってもらったら、

もっと授業に参加するだろうか、という疑問を持ちました。

そして、「ふりをすること」で結果が変わるのか実験をしました。

「楽しいから笑うのではない。笑うから楽しくなるのだ」

という言葉を聞いたことがおありでしょうか。

それが単に気持ちのことだけでなく、

「パワー」についても同じことが言えるのか調べてみたというのです。

被験者にパワーポーズと、パワーのないポーズを2分間ずつとってもらうと、

リスクに対する耐性(ギャンブルをする気持ち)も大きく差が出たし、

脳内の化学物質の分泌が変わり、より自信を持てたそうです。

その場を切り抜けるために「ふり」をするのではなく、

その「ふり」が本物になるまで続けてほしいということです。

彼女はこう言われます。

「小さなことが大きな変化を起こします。

今度何か、ストレスのある場面にのぞむとき、

エレベーターやトイレの中や個室で、パワーポーズをとってください。

そして、ぜひほかの人にこのことを伝えてください。

すごく簡単です。

リソースや、技術、ステータスがない人にもっとも役立ちます。

必要なのは自分の体と1人になれる2分間だけ。

それが、人生を大きく変えます」

プレゼンの後半では、自分自身の過去の辛い体験を通して、

このボディ・ランゲージの大切さについて話されています。

よかったらご覧になってください。

ストレスは友達

ストレスは、ない方がいいですね。

私もそう思います。

しかし、ケリー・マクゴニガルさん(スタンフォード大学・心理学者)によると、

ストレスを友達に変えることができるそうです。

このプレゼンテーションで、彼女が語っています。

TED日本語 - ケリー・マクゴニガル: ストレスと友達になる方法

(14'28'' 日本語訳が見やすい字幕で付いています)

このプレゼンでは、まずある調査研究について語られます。

それは、「前の年に強いストレスを経験した」と回答した人たちのグループで、

ストレスが健康に「害を及ぼすと信じていた人」の死亡リスクは、

ストレスが健康に「害を及ぼさないと考えた人」より、43%も高かったというものです。

また、強いストレスを経験しても、

「ストレスが無害だと思う人」の死亡リスクは高まるどころか、

ストレスがほとんどなかったグループとともに、参加者の中で最も低い死亡率でした。

この研究から、死を早める原因は、ストレスではなく、

「ストレスが体に悪いと信じること」だと分かったというのです。

「気は持ちよう」と言いますが、ストレスの有無ではなく、考え方次第なのでしょうか。

続いて、このような実験も紹介されます。

ストレス下の緊張感、ストレスに対する身体の反応について、

マイナスに考えずに、

「これは、体に活力を与え、与えられた挑戦に立ち向かえるように、身体と精神が準備をしているのだ」

と考えたらどうなるか、というものです。

例えば高鳴る心臓の鼓動は、「次に始まる行動に備えて準備をしている」のだし、

呼吸が速くなっても、「脳に、より多くの酸素を送り込んでいる」と思うように訓練したのです。

このように「ストレス反応は能力を発揮できる助けだ」と、とらえるようになった人は、

ストレスや不安が少なくなり、自信を持てるようになったそうです。

また、驚いたことに、ストレスに対する身体的反応も変わったそうです。

一般にストレス反応では、心拍数が増えて血管は収縮し、常にこんな状態でいるのは健康によくありません。

しかし「ストレスは新たな事態に対して有用だ」と教えられると、

血管はリラックスしたままになったそうです。

心拍数は高くなりましたが、血管が柔軟な状態であれば健康状態です。

「喜びや勇気を感じながら新たな挑戦に立ち向かう高揚した状態」に似ているということです。

このプレゼンの中で、マクゴニガルさんはこのように話を続けています。

「今後は、あなたの心臓がストレスで高鳴ったら、

自分の身体と心が新たな挑戦に立ち向かうために、自分を助けていると言い聞かせてください。

このような見方をすれば、

ストレス反応は、人生で避けることができない新たな挑戦、

新たな環境への適応などに成功するために必要な緊張感だと分かってきます。」

私はこの話を聞いて、少し腑に落ちるところがありました。

私はどうも、時間に余裕があって、のんびりしているときの方が調子が悪く、

忙しくて、ちょっと難題を抱えたぐらいの時の方が、体調がいいのです。

なぜかは分かりませんが、

長年の生活でそうなってしまったのかなと思います。

また、プレゼンを終えた後、マクゴニガルさんに司会者が質問をしています。

「ストレスに対する見方が、寿命の長さに、ごれ程までに関わっているとは驚きました。

こんな場合にはどうアドバイスされますか?

もし誰かが生き方の選択をするとして、

ストレスの多い仕事とストレスのない仕事と

どちらを選ぶかで、何か違いがあるでしょうか?

ある意味では、自分でやれると信じてる限り

ストレスのある仕事を選ぶのも賢明な事でしょうか」

この質問に明確に答えた彼女の言葉がかっこいいです。

「はっきり言える事は、

意義ある事を求める方が、ただ不快感をを避けようとするより、

健康には良いということです。

これが一番いい決め方です。

そして、人生の意味が見い出せるものを追求して、

そこで経験するストレスに対応できると、自分を信じる事です」

いいですね。

このマクゴニガルさんのプレゼンは、

内容はもちろん、話し方も素晴らしく説得力のあるもので、参考になると思いますので、

興味のある方は一度ご覧になってはどうでしょうか。

プロの自転車屋さんの話から

先日、このような投稿を読みました。

*****

自転車屋さんでブレーキ調整してもらうのに¥1,300払ったんだけど

作業自体は5分で終わって、

一瞬5分でこの値段か……と思った

*****

たしかに、私でも高いと思うかもしれませんね。

側で見ていたら、簡単そうに見えたかもしれませんから。

しかし、文章はこう続きます。

*****

けど、よく考えたら

「自分が知識と技術を身につけて

道具を手に入れて

手を汚しながら作業するのにかかる時間」

をたったこれだけの値段で

5分に短縮できたんだと思うと感激した。

*****

この投稿を目にして、私も

プロの人に対して、お客さんが払う対価

というものの意味に、考えさせられました。

ちょっとニュアンスは違いますが、

自動車の定期点検などでも、

点検シートに項目がずらりとあって、

「異常なし」「異常なし」が並んでいることがあります。

私などはしみったれているので、

「なんだ、どうもないってことが分かっただけだな」

と安くはない点検費用に対して、

あっけなく(物足りなく?)思ってしまうことがありましたが、

自動車の細部まで見て

安全を診断してくれる専門家の技能は、

きっと高い水準でしょう。

人の仕事の見える部分はそう大きくなくても、

そこに至るまでに水面下に蓄積された技能や経験などは、

分厚いものがあるのでしょう。

仕事を裏打ちする努力もあったはずです。

自分は毎日仕事をしていますが、

他の人にないプロの技術って何かあるかなと考えてみました。

「プロ」ということについて少し考えた休日でした。

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

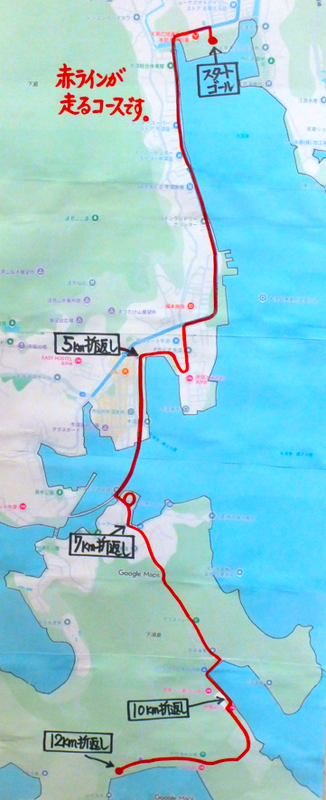

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

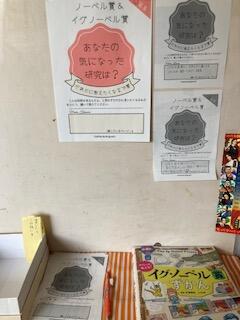

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

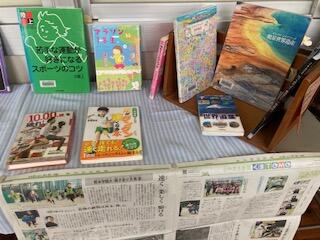

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

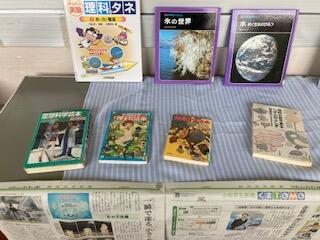

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

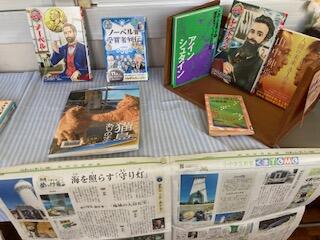

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

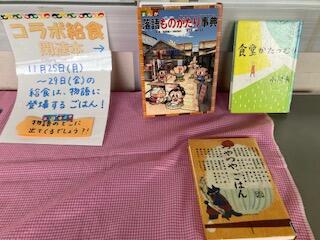

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29