校長室ブログ 今日の東天

デートの日の天気予報が外れた話

タレントの関根勤さんと片岡鶴太郎が、

NHKのラジオ深夜便という番組で対談しておられました。

何事もポジティブに考えるたちだという関根さんが、

若いときに彼女とデートした話をされていました。

*****

19歳の時、

天気予報が雨だったので、

傘を持って1日デートして。

それで最後の喫茶店で.

(彼女が)「あぁ傘持ってきて損しちゃった」と言うので、

「あーそうなんだー。

でもさぁ、デートが晴れてよかったねって言う風な展開にはならない?」

と言ったら、

「だってかったるいんだもん」て言うから、

この人の考えには僕がついていけないなと。

一事が万事、将来何かあったときに

そういうマイナスな思考でお話しされたら、

俺はついていけないなぁと思って、

それから連絡をしなくなったの。

*****

なるほど、同じ天気予報が外れても、

愚痴っぽくとらえてしまうのと、

機嫌良く考えるのでは、

やっぱり違うなぁと思いました。

天気予報が雨だから、傘を持って行くのと、

コロナの警戒レベル2だから、

マスクをして生活するというのは、

全く違う話とは思えません。

マスクしてて、かったるい、損したとは思いませんが、いかがでしょうか。

感染が食い止められて事なきを得られたら、

これで済んでよかったな、と思え日が来るのではないでしょうか。

「あれは何という動物か?」

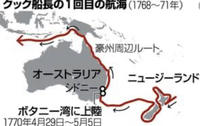

英国人のキャプテン・クックが

エンデバー号での航海の果てに

その新大陸に降り立ったのは、

1770年、42歳の時でした。

後にオーストラリアと呼ばれることになる新大陸には、

ヨーロッパ人が見たこともない、

奇想天外な動物がいました。

その動物は、手は短く、脚は大きく

そして何といってもクックが仰天したのは、

お腹にポケットを持ち、

そこに子どもを入れて移動していたのです。

そんな動物が草原をぴょんぴょんと跳ね回っている光景に

目を見張ったクックは、

先住民アボリジニの一人に

「あれは何という動物か?」と尋ねました。

すると、その先住民は

キョトンとして

「カンガルー」と答えました。

クックは英国本国に帰ると、

この珍しい動物カンガルーのことを

自慢げに報告したそうです。

当時はまだ、誰も知りませんでした。

「カンガルー」とは、

先住民の言葉で

「私は知らない」という意味だったことを。

この話は、UFOで地球に飛来した謎のエイリアンと

なんとかして会話しようとするSF映画「メッセージ」に出てきた話でした。

このように、コミュニケーションとは難しいものですね。

コショウ会社、業績回復の秘策

コショウと言えば、

豚バラには塩コショウ、ステーキにはブラック・ペッパー

だご汁にはゆず胡椒。

いいですね。

さて、何の話かと思えば、

食卓用のコショウ(小瓶に入ったもの)を販売している、

ある会社の業績がひどく不振になったそうです。

売り上げを伸ばし、赤字を解消しなくては会社のピンチです。

そこで、この会社の人はある秘策を思いつき、実行しました。

すると、

何ということでしょう!

あっという間に売り上げは増え、みるみるうちに赤字は解消されたそうです。

さて、このコショウ会社の秘策とは何だったのでしょう??

皆さん、ちょっと考えてみてください。

正解は

コショウの瓶の

コショウの出る小さな穴を

ほんの少し大きくしたというのです。

各家庭でほんの少しずつコショウをかける量が増え、

コショウの消費量が増えて、

売り上げが上がったそうです。

なあんだ、そんなことか、という答ですが、

「ちょっとインチキっぽい商法だな」と思われますでしょうか。

私は、ちょっとピリッとして、にこっとする、いいアイデアのように思えます。

結局、各家庭で料理をおいしく食べることができれば、いいですよね。

今日は、こんな粋なアイデアが何かないかなと思いながら、過ごしています。

あなたならどうする「日本のごみ箱をもっと増やして!」②

(つづき)

昨日の記事「日本のごみ箱をもっと増やして」という新聞投書を資料とした、

1年生での道徳の授業のつづきです。

授業では、投書を読んで、生徒たちにまず自分の意見・理由を書いてもらいました。

河本さんはこの時点で

「まだ使えるものもすぐ捨ててしまいゴミの量が増える」

「ごみ収集車で集める人がたいへん」

「ごみ箱がなかったら家に持ち帰って捨てればいい」

「ごみ箱をたくさん置くと日本のきれいな景色に、ごみ箱が目立ってしまう」

など、いくつもの多角的な視点から意見をメモしていて、びっくりしました。

そして、フリーにお互いの意見を交流しました。

その後、ミニ・ホワイトボードに意見を書いて、黒板に掲示しました。

「ごみ箱を増やす」に賛成の理由では、

「ポイ捨てがなくなるから」が多かったようです。

また、反対の理由では、

「ポイ捨ては人の意識による」という理由に集約できました。

私は「ごみ箱が増えたら、ポイ捨てがなくなるって本当でしょうか」

と全体に投げかけてみました。

次に、道徳の教科書に載っている賛成・反対の3つの意見を読みました。

Aは「観光名所や公園には設置して」という、投書への賛成意見です。

Bは「ごみ箱の完全撤去を希望します」という反対意見です。

ごみは「各自が責任をもって処分すべきではないでしょうか」という強気の意見でした。

Cは「街にごみ箱がないと落胆せずに、ごみを持ち帰ることも考えてはどうでしょうか」、

ごみ箱が少なくて戸惑う外国人観光客には「環境を守るために持ち帰りましょう」と

伝えていきましょう、という意見でした。

ここまで交流したり、黒板に張られたホワイトボードを見たり、

A~Cの意見を読んだりして、

最後の自分の結論をもう一度まとめてもらいました。

はじめの考えからすると、みんな考える視点が広がり、感心しました。

いくつかの意見を抜粋して紹介します。

賛成「意見Bの自分の出したゴミは自己責任で、という意見は少し共感しました。

しかし、私たちの学校でも、マスクをごみ箱に捨てるなど、呼びかけてもなおりません。

ならば、観光客のためにも、ごみ箱を増やした方がいいと思います」(生嶋くん)

自分の身近な問題と関連させて考えていますね。

反対「ごみを、そこらへんで簡単に捨てられるようになると、

街にポイ捨てをする人々の意識が弱まり、

よけいに環境が汚れるようになると思います」(冨永さん)

反対の人の代表的な意見です。

では、意識を高めるためには、できることはないのでしょうか。

大人でも頭を悩ます問題ですね。

そこまでは、今日は難しかったようですね。

最初は賛成でしたが後で反対に変わったという人も何人かいました。

そのうちの一人です。

「ごみ箱はたしかに、カラスなどがあさると衛生面でよくないし、

身体の不自由な方々のじゃまになります」(大田さん)

公徳心だけでなく、公共の福祉にも視点が広がってきました。

1時間の授業で、生徒の皆さんは、いろいろな視点で考え、

他の人の意見から何かを学んでいました。

授業の最後には、

公徳心、ルール、個人の意識と社会問題、環境問題などに関する最近の出来事から、

2つのニュースを紹介して、終わりました。

「じゃあ返します」買い物カゴ持ち去り急増…レジ袋有料化で被害相次ぎスーパー悲鳴

GoToイート悪用に飲食店悲鳴 「トリキの錬金術」!? で1000円分のポイントゲット…荒稼ぎ防止に条件見直しへ

社会の出来事にも関心をもって、自分なりに考える習慣がついてくれればと思います。

あなたならどうする「日本のごみ箱をもっと増やして!」①

昨日、1年生に道徳の授業をさせていただきました。

本校では、道徳教育推進教師の杉本先生の肝煎りで、

道徳の「ローテーション授業」が行われています。

全部の先生方は、他学年の道徳の授業を、ローテーションで行うという、

過酷な?システムです。

校長も例外ではなく、昨日1年生の教室におじゃましたところです。

「だれもが気持ちよく過ごせる社会を目指して」

というテーマでの授業でした。

皆さんも次の新聞投書を読んでみられてください。

*****

日本のごみ箱をもっと増やして

例えば、鼻をかんだとき。

テイクアウトのコーヒーを飲み干したとき。

ごみを捨てる場所を探しても近くになくて、落胆する。

街にごみ箱がないのだ。

日本ではあちこちで「ごみは自分で持ち帰ろう」といった看板やポスターを目にする。

しかし、草むらなど人目につかない場所には、捨てられたごみが多い。

人が少ない場所に放棄するのは、捨てることに多少の罪悪感があるからだろう。

短期留学で米国に行ったとき、ごみ箱の多さにおどろいた。

大学構内でも三十歩で次のごみ箱にたどり着く。

観光地でも地面に落ちたごみはなかった。

ごみ箱は錠やふたが付いており、ごみ収集車が常に巡回。

ごみ箱と周囲は、いつも清潔に保たれていた。

観光立国を推進する日本には、今後、さらに外国人観光客が訪れるだろう。

ごみ箱が常に周囲に存在する環境で育った人たちは、戸惑うのではないか。

ごみ処理はモラルに任せるという姿勢では限界がある。

より多くのごみ箱を設置してほしい。

*****

この文章を読んで、あなたはどう考えますか。

1年生には、

「私は、日本の街の中にもっとごみ箱を増やすことに(賛成・反対)です。」

という書き出しで、賛成か反対かの立場に立って、意見を書いてもらいました。

その結果は、明日のこの欄でご紹介します。

(つづく)

窓辺のポトスに学ぶ

自宅から持ってきたポトスが、

校長室の窓辺にあります。

家人が増やしているものを分けてもらったものです。

葉っぱの色がきれいで、大好きなのですが、

秋になったので、夏までほどには水はやらなくていいかなと

勝手に思い込み、水をやるのをサボっていました。

先日、給食の受入をしていただいている濱﨑さんに、

「校長先生、葉っぱがしおれているじゃないですか。かわいそうに」

と言われて初めて気づき、

慌てて水をたっぷりあげましたら、

すぐ元気になりました。

濱﨑さん、ありがとうございました。

さて、渡辺和子さんの

「置かれた場所で咲きなさい」という有名な本に、

書名にもなった有名になった言葉があります。

*****

置かれた場所で咲きなさい。

置かれたところこそが、今のあなたの居場所なのです。

時間の使い方は、そのままいのちの使い方です。

自らが咲く努力を忘れてはなりません。

雨の日、風の日、どうしても咲けないときは根を下へ下へと伸ばしましょう。

*****

最後の行「どうしても咲けないときは…」以下のフレーズは、

マラソンの高橋尚子さんが、コーチの小出監督から学んだ言葉としても

よく紹介されているようです。

私などは、もう高齢者なので、

「時間の使い方は、そのままいのちの使い方です。」

の部分など、どきっとします。

この「置かれた場所で咲きなさい」

について、マイナス思考で、現実を諦めたみたいに感じると言う人がいるそうです。

しかし、私はいい意味で

「現実をボヤいても仕方ないから、開き直って咲くぞ」

というように感じます。

諦めは消極的ですが、

開き直りは積極的です。

諦めは暗いけど、

開き直りははねかえす強さを感じます。

校長室のポトスの主人は、ぼやっとしていますが、

それも仕方ないと思ったのでしょうか、

ポトスは今日も頑張って(花は付けませんが)

光合成をして葉っぱを増やしてくれています。

本校の「全員遊び」の楽しさとすごさ

昨日の昼休みは、生徒会主催の「全員遊び」でした。

本校ではご承知のように、

東輪会という縦割り組織での活動を活発に行っています。

毎日の黙働掃除をはじめ、

レクレーションや学校行事に関する話合い活動をなどを行っています。

昨日の全員遊びは、

後迫生徒会長が立候補したときに、

全校生徒がよりいっそう親睦を深めるために、

開催を提唱していたものです。

コロナの影響で、今まで実施できませんでしたが、

やっと実現できました。

生徒会四役で話し合い、

全校生徒による「鬼ごっこ」をすることになりました。

お互いの接触を避けるために、各自が安全タスキを

タグラグビーのタグのように腰に着けて、タスキを取られないように逃げます。

withコロナの時代の鬼ごっこです。

一見、無邪気な遊びですが、

中学生の彼らは、この全員遊びの趣旨をよく理解していて、

全員楽しそうに参加し、時には全力で追いかけ、

時にはステップを踏んで鬼をかわし、

笑顔と歓声と悲鳴?があふれる楽しい時間になりました。

私は、東中生のこの仲の良さ、

また、学年を越えて仲良くしようという姿勢がいいなぁと思います。

優勢に終わったのは、元気な2年生だったようです。

2年生はチームプレーも駆使していました。

企画・実行してくれた生徒会四役の皆さんには、

私から感謝の「グッジョブ!カード」を差し上げました。

そして、さらにすごいなぁと感心するのは、

その鬼ごっこの終わった2分後には、

全校生徒がそれぞれ掃除の担当場所に整列していたことです。

汗びっしょりで、体育服が汗と泥で汚れてしまっていた生徒もいましたが、

みんな笑顔で、いつものように東輪会班長の指示を聞いて、

今日の黙働掃除の目当てを発表し合い、拍手をしていました。

そして、掃除を始めると、通りかかる私に会釈をする以外は、

黙々と「気づき・考え・実行する」掃除に取り組んでいました。

東中生の持っている力はすごいなと思います。

料理を取り分ける人、皿を重ねる人

食事会などの時に

料理を取り分けてくれる人は、

きっとさばけていて、明るく、気の利く人でしょうね。

リーダーシップのありそうな感じにも見えます。

その手元を他の人は期待感?をもって見つめるかもしれません。

しかし、みんなが食べ終わってホッとしている時に、

さりげなく皿などの食器をささっと重ねてくれる人も、

目立たないかもしれませんが、

よく気のつく人だと思います。

そのようなことに関連した出来事がありました。

先日の1年生のJRC防災教室でのことです。

講師の工藤さんに、赤十字及び青少年赤十字について講話をいただき、

竹下さんには、救急法の講習をしていただきました。

救急法では、三角巾のいろいろな使い方を

実際に手に取りながら教えていただきました。

三角巾を扱うのは、初めての生徒がほとんどで、

興味深そうに活動していました。

さて、その活動が終わった後、

竹下さんが

「誰か三角巾を集めてくれますか」

と言われました。

すると、一人の生徒がすぐに立ち上がって、

竹下さんから大きなビニール袋を受け取って

みんなのところを回り出しました。

他のみんなは、その中にきちんとたたんだ三角巾を入れていきました。

あっという間に、全員分の三角巾を集め終わりました。

小さな光景ですが、

その立ち上がった生徒の様子が

とてもかっこよかったですね。

次の日に、

あれは前から係として言ってあったの?

と尋ねてみましたが、

そういうことはなくて、

自分からその場ですすんで行動したのだそうです。

JRC委員の彼女は、三角巾の救急法もとても勉強になって楽しかった、と言っていました。

「気づき・考え・実行する」

子どもの姿はとてもかっこよく、

ある時は微笑ましく、

こちらの気持ちもスカッとするものです。

「何も言わないわよ」さわやかな会議について

今日は、昨日のさわやかな質問の話の続編です。

さわやかな会議についてです。

東洋経済オンラインの記事

アマゾンで最高の会議は「一言も話さない」会議

「意思決定の質と速さ」は事前準備で9割決まる

https://toyokeizai.net/articles/-/373330

を参考にしています。

皆さんご存知のアマゾンでは、

意思決定をするための会議では、

普通の会議とちょっと違う方法を取っているそうです。

以下引用*****

まず、目の前にある会議資料を各自で黙読するのです。

事前に資料をメールで送付した場合でも、

15分間くらい必ず読むための時間をとります。

そしてこのときに重要なのが、沈黙を保つこと。

一通り目を通してもらう間、質問は一切受け付けません。

(中略)

15分経過したら、全員が資料の内容を一通り理解したという前提で

すぐに議論を始めて構わないのです。

(中略)

黙って資料を読み終えたところで、

「何か疑問点がありますか」と参加者に尋ね、

疑問や懸念がなければ、

沈黙のまま会議は「これでいきましょう」ということで終わりです。

*****

このように、アマゾンで考えられる最高の会議は、

「沈黙のままに終わる会議」なのだそうです。

疑問や懸念が何も出ずに、沈黙が続いた場合、

会議のメンバーは顔を見合わせて、

黙ったまま誰からともなく拍手をして、

解散するという話も聞きました。

いかがでしょうか。

さわやかですね!

かっこいいですね。coolですよね。

記事のタイトルにあるように

まさに「意思決定の質と速さ」は事前準備で9割決まる

事前準備のレベルの高さが、

仕事のレベルとスピードを決めるのだと思います。

簡単にはいかないでしょうが、

本校でも、このようなさわやかな会議をして、

拍手で会議を終わりたいと思いました。

アマゾンの会議についての元ネタはこの本に詳しいそうです。

「ずばりきくわよ」さわやかな質問について

昨日の朝日新聞デジタルに

「10秒で話して」米大統領選討論会、女性司会役に称賛

という見出しの記事がありました。

少し引用してみます。

*****

米大統領選に向け22日にあった、

共和党のトランプ大統領と

民主党のバイデン前副大統領による2回目のテレビ討論会は、

初回と打って変わって、議論がスムーズに進んだ。

相手候補の発言中にマイクのスイッチを切る措置と合わせ、

司会役だったNBCテレビのアンカー、クリステン・ウェルカー氏による

質問や進行が効果的だったと、称賛する声が上がった。

*****

では、どんな司会ぶりだったのでしょうか。

*****

両氏が自由に発言できる部分でも、

脱線しそうになるとウェルカー氏は

「10秒で話して」

「次の議題に移ります」などと進め、

発言の妨害は大幅に減った。

*****

いいですね。

ウェルカー氏は「質問を鋭く切り出し、議論を深めた」とも評価されています。

例えば、人種差別問題に関しては、

「どうして黒人の親たちが子どもを心配するか理解しているか」

バイデン氏の次男の過去の問題については、

「振り返れば、不適切か非倫理的だったと思うか」

と、端的に、短く答えざるを得ない鋭い質問をしたそうです。

他の記事でもあったのですが、

討論会の最後の質問は

「当選した場合、就任式で、自身に投票しなかった人に何と言うか」だったそうです。

これも候補者の姿勢を問う、さわやかな質問ですね。

「ずばりきくわよ」ということですね。

(ちなみに、この質問に対して、

赤いネクタイの人は「彼はみんなの税金を上げようとしている」

青いネクタイの人は「『投票した人でも、反対した人でも、私は皆さんを代表する米国の大統領だ』と言うだろう」

と答えたそうです。)

ずばり質問するには、本質的な問題は何か、

頭の中が整理整頓されていなければ、できないでしょう。

まして、テレビの司会者であれば、

テレビの前の視聴者が何を知りたいのかも

把握しておかなくてはならないでしょう。

上手な質問といえば、

私自身も、上手に質問をされているうちに、

答える中でこちらの頭が整理されていった、

という経験を何度もしました。

そのような上手な質問の手法は、

「コーチング」とも言われますね。

核心をつくさわやかな質問、

相手を目覚めさせるコーチングの質問

上手な質問をする力を身に付けたいものです。

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

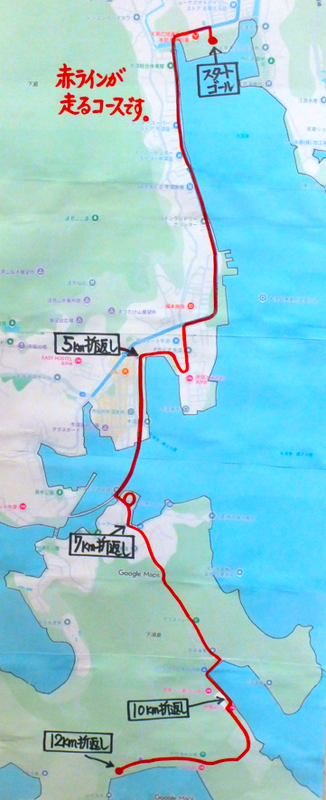

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

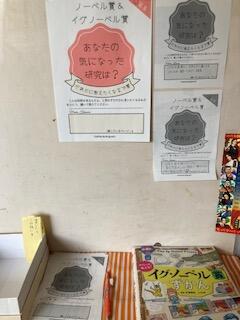

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

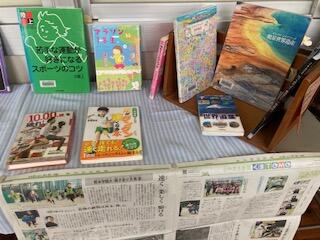

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

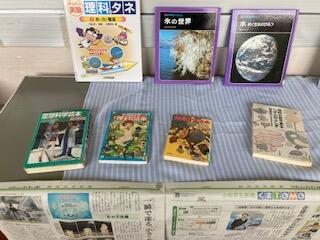

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

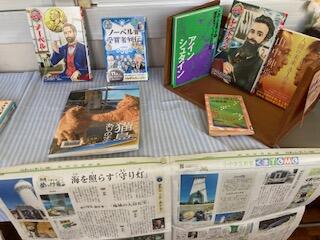

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

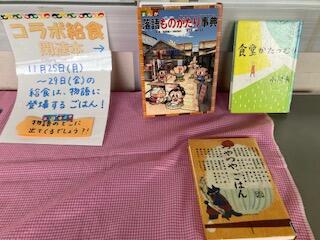

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29