校長室ブログ 今日の東天

ピーマンを先に

皆さんは食事をするとき、

好きなものから食べますか、それとも比較的苦手なものから食べますか。

私は苦手なものから食べて、好きなものは取っておく派です。

しかし、苦手な部屋の片付けは、後回しにつぐ後回しにしてしまいます。

そうすると、ますますおっくうになってきて、悲惨な状況になるというタイプです。

そんななか(?)次の記事を目にしました。

行動科学に基づく人生訓。「苦痛」の先払いをすると、長期的により幸せになれる

これによると、

パックの旅行は、「旅行代金を先に一括で支払ってしまえば(苦痛)、

あとの部分は、ポジティブな経験、オプショナルツアー、パーティーといったことだけ」になるので、

人々が心置きなく楽しめるのだそうです。

また、「専門的サービスを提供する仕事の人は、クライアントと話をするとき、

悪い知らせを先に伝え、良い知らせで終えるとよい」そうです。

先日見た映画でも

「諸君に伝えなくてはならない、いい知らせと悪い知らせがある」と草刈正雄さんが言っていました。

かっこいいので、今度私もこの言い方を使ってみようと思います。

さらに、記事から引用してみます。

*****

日常的な1日には、面倒だったり、苦痛だったりする作業(請求書の支払いなど)があると思います。

そして、良いこと(友達から心のこもったメールをもらうなど)もあるでしょう。

もし昼休みにメールを読んで、仕事から帰宅した後に支払いをしたら、

その1日は、良いことの後にイヤなことがあったと記憶されるでしょう。

それではいけないのです。

一方、1日の早い時間に苦痛をまとめるようにすれば

(たとえば、出勤前に支払いをして、友達からのメールを昼休みに読むようにすれば)、

その1日は、イヤなことの後に良いことがあったと記憶されます。

そのほうが幸福感が感じられるはずです。

脳は、時とともに経験が好転するパターンを好むからです。

この原理は、1日を通して、さまざまなことに応用可能です。

プロジェクト、家の掃除、宿題などに取り組むときは、一番嫌いな作業から手をつけましょう。

それが済んでしまえば、あとは好転するばかりで、最後の満足感も高くなります。

*****

生徒の皆さんも、家庭学習では苦手な◯◯の宿題を後回しにせず、手を付けてみましょう。

その後に得意な◯◯の学習をやれば、

明日の授業を楽しみにして、にっこりして眠りにつくことができるでしょう。

ちなみに私は、嫌いなピーマンをいつも最初に食べていたら、

いつのまにか大好物になってしまいました。

そういうこともあるようです。

朝の郵便受け

今日は「ちょっといい話」をご紹介してみます。

少し前になりますが、

朝日新聞で見つけたお話です。

*****

朝の郵便受け、お巡りさんから届くカード 77歳の宝物

(朝日新聞2020年10月10日)

前夜の大雨のなごりか、暗い空から雨粒がぱらぱらと落ちてきていた。

朝6時過ぎ。松井峯子さん(77)は古い一軒家の引き戸を開けて門まで歩き、郵便受けをのぞきこんだ。

朝刊の下に、いつものように紙が1枚あった。

にじんだボールペンの字で「どしゃ降りですわ」と書かれていた。

警察官が巡回したことを知らせるパトロールカード。

そうね、昨晩は雨音がひどかった。それでも来てくれたのね。

少し湿った紙を見つめ、笑みがこぼれた。

名古屋市中川区の松井さん宅にカードが届き始めたのは昨年12月。

朝起きると、勝手口の窓ガラスの鍵穴あたりが割られていた。

15年近い一人暮らしで初めての経験だった。

警察に届けると、細身の警察官がやってきた。

岡井陽一巡査長(46)は「今夜から巡回しますね」と笑顔で話した。

翌朝、郵便受けにカードが入っていた。

2、3回で終わるかと思ったが、年が明けても3日に1回のペースで続いた。

カードが届くのはいつも未明らしく、その様子を松井さんは見たことがない。

でも紙には丸っこい字で、いつも一言添えてある。

正月は「あけましておめでとうございます」。雪が降った日は「寒かったですね~」。

半日、テーブルの上に置いておく。

食事や片付けのとき、目に入ると口角が上がった。

2人の娘が結婚して家を出てから、一日中誰とも話さないことも珍しくない。

いつの間にか、カードの日が待ち遠しくなっていた。

それは6月1日のことだった。

カードに「ちなみに本日誕生日です」とあった。

お礼を兼ねてお祝いをしよう。

交番にチョコレートとおせんべいを持って行ったが、岡井さんはいなかった。

書き置きを残すことにした。

「お誕生日おめでとうございます。私も今月77歳になります」

数日後、封筒がポストに届いていた。

開けると、金色でハッピーバースデーと書かれたカード。

いつもの字で添えられていた。

「誕生日と喜寿、おめでとうございます。元気でよろしくお願いしますよ!」

体が一瞬、固まった後、急にぽかぽかしだした。

ここ数年、誕生日を祝ってくれるのは近くに住むめいだけだ。

他人に祝われるなんて、何年ぶりだろう。カードをまとめてある箱の上に飾った。

遊びに来ためいには自慢した。

「これはね、私の宝物なの」

ためたパトロールカードはそろそろ100枚になる。

あふれそうだから、新しい箱を探さなくちゃ。(山本知佳)

*****

私も一人暮らしなので、自粛生活の時や休日など、誰とも会話を交わさないことがあります。

LINEやInstagramなど、SNSでのコミュニケーションが多くなってきましたが、

それだけに、朝の郵便受けと手書きのカードを介した、心の交流を読んで、

温かい気持ちになりました。

カマラ・ハリスさんの演説

やっと米大統領選挙が決着しそうになってきました。

いつまでも「投了」しない現大統領さんの言うことはさておき、

私は時期・女性副大統領候補のカマラ・ハリスさんの演説に感銘を受けました。

(朝日新聞デジタル「最後にはならない」女性初の副大統領、ハリス氏の歩み)

https://www.asahi.com/sp/articles/ASNC95T8GNC9UHBI01H.html

以下引用です。

*****

7日夜、バイデン氏が勝利宣言したデラウェア州ウィルミントンの演説会場で、

ひときわ大きな歓声を集めたのが、主役に先立って演説したハリス氏だった。

「民主主義は状態ではなく、行動である」。

ハリス氏は、公民権運動を指導した故ジョン・ルイス下院議員の言葉を引用しつつ、

「今回の選挙では米国の民主主義、魂が問われた。世界が見守る中で、あなた方は米国の新しい日を導いた」

「皆さんは票を投じて明確なメッセージを送った。希望、結束、品位、科学(への信頼)、そして真実を選んだ」と、ほほえみを浮かべながらテンポ良く話した。

*****

いいですね。

現大統領さんの、プロレスラーのマイクパフォーマンスのような話とは、ずいぶん違う気がします。

一番いいのは、ここのところです。

*****

「私は女性として最初の副大統領になるだろうが、最後にはならない。

なぜなら今夜、ここは可能性の国であるということを、全ての少女が目の当たりにしたからだ」と発言。

会場から大歓声が上がり、目に涙を浮かべる女性もいた。

*****

いいですね。

これこそが民主主義の国、アメリカン・ドリームの国のリーダーが言うような

かっこいいセリフですね。

他所の国の選挙の話ですが、私は少し安堵しました。

バイデンさんの勝利宣言でも、さすが紳士的にスマートに語りかけていましたね。

ところで、皆さん、この言葉はどうでしょう。

「赤い(共和党の)州も青い(民主党の)州も関係なく、米国を見る。

それが国民だ。そしてそれが、我々の政権のあり方だ」

分断でなく、団結をと語りかけているところですが、

これをよく考えると、

「米国の大統領は米国全体を見る」と言っているようなもので、

「アジもサンマもなく、魚全体を売る。

それが魚屋のあり方だ」

と言っているのと大差ないかもしれません。

逆に言うと、そんな当たり前のことをわざわざ言わなくてはならないのが、

今の米国ということでしょうか。

3年生の皆さんは公民で選挙や民主主義についても学習すると思いますが、

どう思いますか。

「カマラ」とはインドの言葉で、

「ハスの花」という意味だそうです。

混沌としたどろ沼の中でも、花を咲かせてほしいものです。

ちなみに、演説の

「私は女性として最初の副大統領になるだろうが、最後にはならない。

なぜなら今夜、ここは可能性の国であるということを、全ての少女が目の当たりにしたからだ」

の部分の英語原文をを調べてみました。

But while I may be the first woman in this office, I will not be the last,

Because every little girl, watching tonight sees that this is a country of possibilities.

宮﨑先生とブレフニ先生に聞いたら、中学生でも学習している単語・文法のようです。

生徒の皆さん、読んでみてください。

この動画の8:00ぐらいのところで見れます。

シンデレラ・フィット

日曜日の朝、コーヒーを飲みながら

「サンデー・モーニング」を見ていましたが、

相変わらずトランプさんが投了しない話と学術会議の話ばかりのようだったので、

チャンネルを回してみました。

(本当は現代のテレビのチャンネルは回せませんが)

すると、3人の女性がおしゃべりをされている番組があっていました。

お気に入りの「日曜美術館」が始まるまで、まだ時間があったので、

ちょっと見てみました。

すると、

真ん中に座っている磯野貴理子さんが

こんな話をされていました。

*****

服を買いに行って、ある服を合わせてみたら、

丈もサイズもびっくりするぐらいピッタリで、

すごいーと思っていたら、

店員さんが

「ピッタリですね。

シンデレラ・フィットですねー」

と言うんです。

「シンデレラ・フィット」という言葉を

知らなかったので聞き返すと、

ガラスの靴がシンデレラにピッタリ合ったことから、

アパレルなどで、服のサイズがピッタリ合うことを

そういうのだそうです。

*****

話を聞いていた松居直美さんも言われていましたが、

「シンデレラ・フィット」とは

最近は、収納する際に、空いたスペースに、

片付けたいモノが奇跡のように、ピッタリ収まることを、

おしゃれに言うことが多いそうです。

しかし、私は言葉の感覚として、

うまい言い方があるものだと朝から感心しました。

そういえば、前日の土曜の夜の番組では、

『人生がときめく片づけの魔法』の近藤麻理恵さんが授業?をしておられました。

面倒くさい「片づけ」に「ときめく」ことを結びつけた近藤さんは、

たいしたものだなぁと思います。

「片づけ」がとてもポジティブで価値のある行為になりました。

賢いものの見方もいろいろあるものです。

そこで私は久しぶりに

単身赴任のアパートの部屋を整理してみました。

さて、磯野さんは、その「シンデレラ」という言葉に感動して、

もちろんその服もたいへん気に入って、

色違いのまで含めて2着買ってきたそうです。

しかし、あいにく夏物なので、来年まで着る機会はないそうで、

「来年まで絶対太れない。

だって、『シンデレラ・フィット』だから」

と気合を入れて、おっしゃってました。

楽しいお話でした。

ど力のつぼ 補足

昨日の作文「ど力のつぼ」いかがだったでしょうか。

今日もそのつづきで、少し補足?をします。

夢を叶えるためには努力が必要です。

それはわかっていても、継続するのは難しいですね。

「あきらめずに努力すれば、夢は叶う!」

とよく目にしますが、

それは、夢を叶えた人、成功した人、金メダリストなどに聞くから

そう答えるのであって、

実際頑張り通すのは難しいです。

まず、ど力のつぼは、中を見ることができません。

だから、つぼの中に今どれくらい「ど力」がたまっているのかわかりません。

これはきついですね。

半分くらいたまっているかもしれないし、

案外あと少しでいっぱいになるかもしれない。

逆に「えーっ、まだこんだけなの?」というぐらいしか、たまってないかもしれません。

ゴールも進捗状況もわからないと、すぐあきらめてしまいそうです。

(体重計に乗らないで毎日ダイエットをする人の気持ち!!)

ど力のつぼの貯金を信じられるだけの、成功体験があると、

それがパワーになって、努力を注いで貯めていくことができるかもしれません。

その点、この作文に登場するお母さんは、

子どもさん(筆者)の小さい頃からど力のつぼの話をしてこられて、

いい家庭教育をされているなあと思います。

また、このつぼは、その人やその時によって、大きさが決まっていないようです。

いつも同じ大きさで、「50時間勉強したら100点取れる」

と最初から分かっていたら、どんなに楽でしょう。

「計算は得意ですぐできるようになるのに、漢字は覚えきれないなあ、つまんないなあ」とか、

「あの人はすぐできるようになるのに、私はなんでダメなんだ」とか、

グチったり、ひがんだりしそうです。

そこを乗り越えるのは、たいへんですが、それだけに素晴らしいことでしょう。

みなさんのど力のつばは何のつぼでしょうか。

きっと素敵なつぼでしょう。

きっと、私にも「ど力のつぼ」があるのでしょう。

ちょっとよくわからないけど。

ど力のつぼ

今日は、私の大好きな作文をご紹介します。

これはある小学1年生の児童の作文です。

(出典:朝日作文コンクール「子どもを変えた親の一言」作文25選 明治図書)

いろいろなところで取り上げられていますので、ご存知の方も多いかと思いますが、

よかったらお読みください。

ど力のつぼ

「お母さん、ど力のつぼのはなし、またして。」

「ウンいいよ。こんどはなあに。」

「さかあがり」

「あらあらまだいっぱいになっていなかったのね。ずいぶん大きいね。」

と、いいながら、お母さんはいすをひいて、わたしのまえにすわりました。

そして、もうなん回もしてくれた、ど力のつぼのはなしをまたゆっくりとはじめました。

それはこんなはなしです。

人がなにかはじめようとか、いままでできなかったことをやろうと思ったとき、かみさまからど力のつぼをもらいます。

そのつぼは、いろいろな大きさがあって、人によって、ときには大きいのやら小さいのやらいろいろあります。

そしてそのつぼは、この人の目には見えないのです。

でも、その人がつぼの中にいっしょうけんめい「ど力」を入れていくと、それがすこしずつたまっていつか「ど力」があふれるとき、つぼの大きさがわかる、というのです。

だからやすまずにつぼの中にど力を入れていけば、いつか、かならずできるときがくるのです。

わたしは、このはなしが大すきです。

ようちえんのときはじめてお母さんからききました。

そのときは、よこばしごのれんしゅうをしているときでした。

それからも、一りん車や、てつぼうのまえまわり、とびばこ、竹うま。なんでもがんばってやっているとき、お母さんにたのんで、このおはなしをしてもらいます。

くじけそうになったときでも、このはなしをきいていると、心の中に大きなつぼが見えてくるような気がします。

そして、わたしの「ど力」がもうすこしであふれそうに見えるのです。

だから、またがんばる気もちになれます。

お母さんのいうとおり、こんどのさかあがりのつぼは、ずい分大きいみたいです。

さかあがりをはじめてから、もう二回もこのはなしを、してもらいました。

でも、こんどこそ、あとすこしで、あふれそうな気がします。

だから、あしたからまたがんばろうと思います。

お母さんは、

「つぼが大きいとたいへんだけど、中みがいっぱいあるから、あなたのためになるのよ」

といってくれるけど、こんどかみさまにもらうときは、もうすこし小さいつぼがいいなあとおもいます。

私はこの作文を読むと、笑顔になるし、勇気がわきます。

特に最後の

「こんどかみさまにもらうときは、もうすこし小さいつぼがいいなあとおもいます。」

という文はかわいいですね!

疲れたときには、また読んでみようと思います。

東中の新語・流行語大賞は

昨日、「現代用語の基礎知識 選 2020ユーキャン新語・流行語大賞」

にノミネートされた言葉が発表されていました。

次の30語でした。

1.愛の不時着/第4次韓流ブーム

2.新しい生活様式/ニューノーマル

3.あつ森

4.アベノマスク

5.アマビエ

6.ウーバーイーツ

7.AI超え

8.エッセンシャルワーカー

9.おうち時間/ステイホーム

10.オンライン◯◯

11.顔芸/恩返し

12.カゴパク

13.鬼滅の刃

14.クラスター

15.香水

16.GoToキャンペーン

17.3密(三つの密)

18.自粛警察

19.Zoom映え

20.総合的、俯瞰的

21.ソーシャルディスタンス

22.ソロキャンプ

23.テレワーク/ワーケーション

24.時を戻そう(ぺこぱ)

25.NiziU(ニジュー)

26.濃厚接触者

27.BLM(BlackLivesMatter)運動

28.PCR検査

29.フワちゃん

30.まぁねぇ~(ぼる塾)

コロナ関連の言葉が多くなっているのは、仕方ないかと思います。

25と30は私は知らない言葉です。いったい何のことでしょう?

さて、東中版の「新語・流行語大賞」候補10個をノミネートしてみました。

1.東継皆進

2.全員遊び

3.あまび笑さま

4.AMABEAST

5.グッジョブ・カード

6.NIE

7.味岡旗・天信旗

8.チャレンジウィーク

9.気づき・考え・実行する

10.気張れ牛深! 笑顔大切!

どれが大賞にふさわしいでしょうか。

やはりまずは「1.東継皆進」に1票でしょう。

「10.気張れ牛深! 笑顔大切!」もいいですね。

投票を実際にやったら、こちらも大接戦でしょう。

来年はもっと明るい言葉がどんどん流行するといいなと思います。

二択の選択ではないほうが

野球の試合で、

9回表を終わって、1-0で勝っているチームが、

9回裏の守備で、ノーアウト満塁のピンチ。

そこでそのチームの監督さんが

「この試合、8回までで終わったことにしよう」と言い出しても、

誰もそうしようとは言わないのではないでしょうか。

いや、急に豪雨が降って、8回コールドゲームになることはあるのでしょうか。

そんな感じを受ける海の向こうの大統領選挙です。

昨日の朝日新聞デジタルに、

(後藤正文の朝からロック)「二択の選択」って危ない

というコラムが載っていました。

一部、引用します。

*****

クイズや試験の場合は、選択式の問題のほうが易しい。

二択なら幸運だと感じるだろう。

けれども、人生において二択の選択を迫られるような場面では、

岐路に立たされている可能性が高いように思う。

社会問題や政治に関しても同じことが言えるのではないか。

問題の解決に向けた選択肢はなるべく多いほうがいい。

例えば、アメリカ大統領選挙が予備選挙を重ねるのは、

候補者を様々な政策や社会問題に関係させて、

選択に複雑さを持たせるための知恵だと感じる。

*****

一国のリーダーを選ぶための制度の知恵なのでしょうが。

選挙が無事、公正に終わることを願います。

さて、混乱する大国の様子を見ながら、

私たちの日常でも、

A案かB案(またはA案じゃないならなんでもいい!)か だけでなく。

改善したA’案、B’案や折衷したC案なども考える視野の広さや余裕が必要かなと思いました。

007は二度死ぬ

英国の人気俳優ジェームズ・ボンドさんの、

いや、ショーン・コネリーさんの訃報が先日伝えられました。

彼の一番の出世作と言われるのは、「007」シリーズですね。

デンデレンデンデデン、デンデレンデンデデン で始まるあの映画です。

私は映画007では、日本を舞台にした「007は二度死ぬ」を以前見たことがありました。

富士山の地下に秘密基地があったり、

忍者が出てきたりしたのを覚えています。

ボンドと私の好きな丹波哲郎さんが、堂々と渡り合っていました。

さて、007以外でも、ショーン・コネリーさんの生前の出演作について、

いろいろと話題になっていたりします。

晩年に渋い好演を見せた秀作がたくさんあるそうです。

先日、「噂供養」という言葉を知りました。

「亡くなった人がああだったこうだったと語ること、

今はあの世でこうしているだろうと話しあうこと。

それこそが何よりの供養」

ということだそうです。

俳優さんなどは、亡くなってからも永く語り草になることも多いでしょうね。

高倉健さんや渡哲也さんもそうです。

一方、このような言葉も聞きました。

「人はあなたが言ったことも、

あなたがしたことも忘れてしまう。

だけど、あなたに対して抱いた感情を忘れることはない」

マヤ・アンジェロウさんという、米国の作家の言葉だそうです。

この「あなたに対して抱いた感情」がいいものだったらいいですが、

そうでなかったら、草葉の陰で申し訳ない思いをしそうです。

また、「人は二度死ぬ。

一度目は身体が滅んだとき。

二度目は、人々から忘れ去れたとき」

とも言われますね。

よくないことで覚えてもらっているのも悲しいですが、

誰からも忘れ去られるのも、時の流れとはいえ寂しいでしょう。

私も残る人生、大切にせねばと思ったりします。

「恩送り」ということ

昨日の朝日新聞デジタルに、このような見出しが載っていました。

褒章の尾畠春夫さん「あと50年生きてボランティアを」

尾畠さんとは、「スーパーボランティア」として話題になった、

被災地でボランティアに励む大分県の方です。

記事から引用します。

*****

赤いねじりはちまきにオレンジのシャツ姿。

全国各地の災害現場に駆けつけ、被災者と一緒になって復旧作業に当たる様子が多くの人を勇気づける。

「スーパーボランティア」と呼ばれる尾畠春夫さん(81)=大分県日出(ひじ)町=が秋の褒章で緑綬褒章を受章した。

信条は、対価・物品・飲食を求めないこと、自己責任、自己完結。

2018年8月、山口県周防大島町で3日間行方不明になった2歳男児を発見した時は、

男児の祖父から風呂を勧められたが丁重に断った。

「スーパーボランティア」ともてはやされても「こんなの取り上げる方がおかしい」。

今回の受章も「当たり前のことをさせてもらっているだけ」とそっけない。

*****

尾畠さんのことは、皆さんもテレビなどの報道でもご覧になったことがあるのではないでしょうか。

Abema timesでは、尾畠さんの次の言葉が紹介されていました。

*****

「当たり前のことをしてるだけ、

人としてみんなから教えてもらったり、

優しくしてくれたりして、今現在があるからな。

じゃから、してくれた人だけに返すんじゃなくて、

なんかこう、不特定多数でな、

広く自分が出来ることを恩返しさせてもらったらいいかなと思って」。

*****

私はこの「不特定多数」への恩返しということを聞いて、

ある言葉を思い出しました。

英語で「Pay it forward」という言葉があります。

同じ題名の映画もあります。

「Pay it forward」とは、日本語だと「恩送り」というほどの意味です。

「他の人から受けた恩を、直接その人に返すのではなく、別の人に送る・渡していく」ということです。

「見返りを求めずに困った人を助ける」ことは尊いです。

一人一人がそのような「恩送り」の気持ちを持ったら、世の中はすてきになるでしょうね。

ちなみに、数年前、本校の人権集会で、生徒たちに見てもらった

「恩送り」の動画がありますので、リンクを貼っておきます。

よかったらご覧ください。

さて、尾畠さんの記事の最後がまた、いいです。

*****

ボランティアの指導で学校にも招かれる。

「口数は少なく、手数は多く」

「人に優しく、自分に厳しく」

「明日は我が身。どこで災害が起こるか分かりません」。

総合学習の時間、中学生たちに大声で土囊(どのう)づくりを指導しながら、ボランティアの心得や人生訓を織り交ぜて和ませる。

「何歳までボランティアを続けるつもりですか」。

生徒からの質問に笑顔で答えた。「あと50年生きてボランティアしようと思っています。

夢は大きいほどいい」

*****

生徒の皆さん、いかがですか。

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

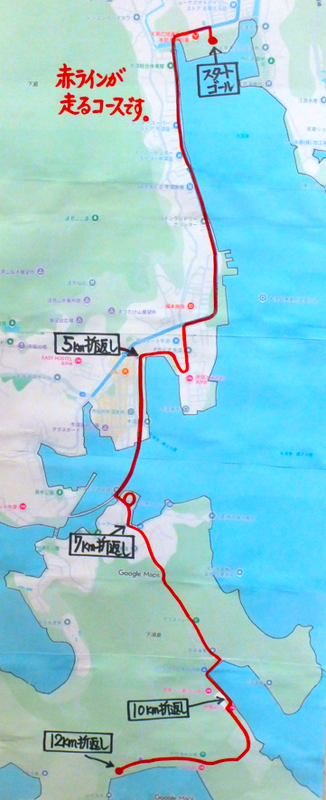

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

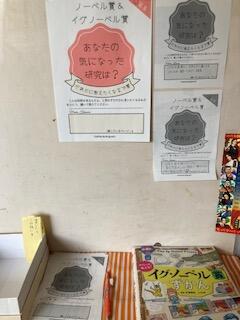

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

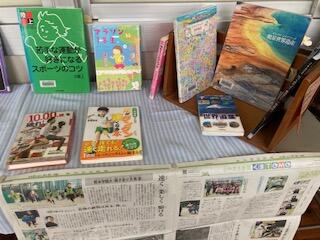

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

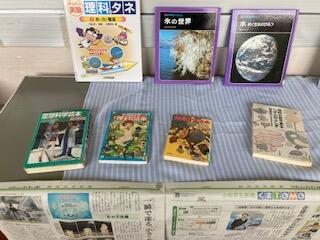

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

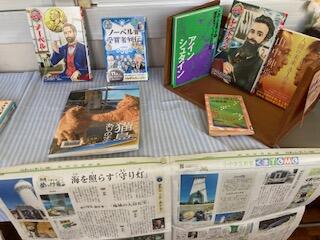

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

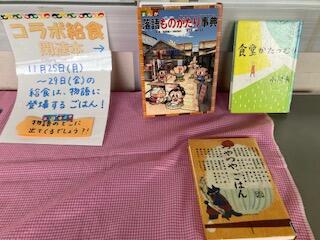

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29