校長室ブログ 今日の東天

成層圏から帰ってきた気球

私が小学校卒業の時の記憶です。

タイムカプセルが流行り出していて、私たち児童は、

「自分たちも卒業記念にタイムカプセルを校庭のどこかに埋めよう」

という相談をしていました。

しかし、先生からストップがかかりました。

その理由は、

「ここ(小学校のあるところ)は新幹線が通る予定なので、

小学校もその時は引っ越しになります。

タイムカプセルを埋めたら、掘り起こせなくなりますよ」

当時は、あの田中角栄首相の「日本列島改造論」が一世を風靡していた時代でしたので、

「へー、そういうことか」と思いました。

先生は「しかも裏の山にはトンネルが通るのです」とも言われ、

これにも「へー、すごいね」とか言っていたのを思い出します。

実際に新幹線が開通したのは、その時から39年後。

たしかに裏の山にはトンネルが貫通しましたが、私の小学校は元の場所にそのまま現存しています。

これは実際のそのトンネルの様子です。

なぜ、このような話をしているかというと、

旧飯田工業高校(現飯田OIDE長姫高校)のある高校生たちが研究課題の一環で飛ばした気球が

成層圏を旅してきて、無事帰還したというニュースを見たからです。

*****

成層圏から奇跡の帰還「思い描いていた映像が撮れた」長野県の高校生の気球 8年ぶりに発見

宇宙から地球を撮影しようと、長野県飯田市の高校生がカメラやスマートフォンを積んだ気球を飛ばしたのは8年前。

行方不明になっていた気球が埼玉県で発見され、

連絡を受けた当時の生徒たちが母校に集まり再生すると「思い描いていた映像」が撮影されていました。

*****

なんともロマンのある話ですね。

「小惑星探査機はやぶさ」の話を聞くと、涙が出てくるという先生が本校にいるのですが、

気球でもちゃんと使命を果たして帰ってきたのですね。

カメラやスマホはどんな旅をしてきたのでしょう。

*****

気球の映像はどんどん上空に上がっていき、富士山の姿を捉えています。

そして、離陸からおよそ2時間半後。気球は上空およそ3万2000メートルの成層圏に到達。

丸みを帯びた地球の姿がはっきりと映し出されていました。

清水草太さんは

「一番高いところまで到達したところが、きれいに撮れていたので、

あれが思い描いていた撮りたいという映像になっていたのですごい」

と話します。

元生徒たちは成層圏からの映像に興奮を隠さず、8年越しの研究課題達成を喜びました。

*****

ニュース映像では、卒業生たちが集まり、8年ぶりに再会した少し汚れて傷だらけになった箱を開け、

「懐かしい!すげー。スマホだ、無事だ」という声が上がっている様子が映っています。

嬉しい同窓会になったことでしょう。

今日も宇宙ネタになりましたが、

小学生の頃を思い出し、

タイムカプセルを埋めてたら、中から何が出てきただろうなどと、

昔のことに思いを馳せた休日でした。

君も宇宙飛行士になれる2

昨日の授業参観、学年懇談会お世話になりました。

3年生の授業では、面接試験の練習が行われていました。

私は、ペアや3人での役割練習をしているところを少しだけ参観しましたが、

みんな少しとまどいながら、楽しそうに取り組んでいました。

11月も早いものでもう半分を過ぎ、これから進路選択、受験対策の季節になっていくのだなと実感しました。

さて、昨日この欄で宇宙飛行士の選抜試験についてお話ししましたが、

ニュースでその話題に触れたものがあったので、読んでみました。

日本にたった7人…現役飛行士に聞いた!“13年ぶりの募集“で注目集まる「宇宙飛行士」になるには?

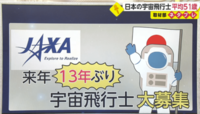

13年ぶりに日本人宇宙飛行士が募集されるのですが、

前回最後の試験で合格し、2016年に4か月間、国際宇宙ステーション(ISS)に滞在された、

JAXA宇宙飛行士の大西卓哉さん(44歳 元全日空のパイロットで、民間パイロットとしては初の飛行士)のインタビューが掲載されていました。

まず、転職して宇宙飛行士になった理由について大西さんは、こう言われています。

「小さいときから宇宙が好きで、行きたいと思っていたが、本当に行けるとは思っていなかった。

13年前に募集していると知って、ほんの少しでも可能性があるならと応募した」

宇宙飛行士になるのは子どもの頃からの夢だったそうで、

「パイロットの仕事と宇宙飛行士の仕事は共通点が多くて、

パイロットとして学んだこととか、蓄積した経験が宇宙飛行士の選抜試験で自分を助けてくれた。

自分はラッキーだったと思っている」

と語られています。

(ただし、給料はパイロットの頃よりずいぶん下がったそうです。ちなみに宇宙に行ってもボーナスとかはもらえないそうですよ)

さて、宇宙飛行士選抜試験についても少し掘り下げてありました。

宇宙飛行士になるには「どんな能力」が必要なのでしょう。

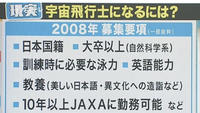

大西さんが採用された時の2008年の募集要項では、

●日本国籍 ●大卒以上(自然科学系) ●訓練時に必要な泳力

●英語能力 ●教養(美しい日本語・異文化への造詣)

●10年以上JAXAに勤務可能

…などが条件として示されていて、

試験では963名の応募に対し、合格が3名と、倍率は320倍以上だったそうです。

*****

――Q:英語は大事ですか?

【大西さん】

「国際宇宙ステーションでの仕事は全て英語、

訓練もアメリカとロシアで行われるので、英語とロシア語が必要。

ある程度の基本的な英語力は必要になってくる」

――Q:教養は? 「美しい日本語」というのは、関西弁はダメですか?

【大西さん】

「日本人が宇宙に行く機会は限られているので、貴重な機会を頂いた身としては、

自分が見てきたこと、感じたことをいかに分かりやすく一般の方に紹介できるかは大事な能力」

*****

と語っておられます。

また、前回「まっ白なジグソーパズル」を紹介しましたが、こんな厳しい試験もあるそうです。

*****

最終選抜者10人への課題で「10時間で千羽の折り鶴を作れ」

ということは…【1人当たり、4時間で100羽】

――Q:どんなことが求められる試験?

【大西さん】

「実は、課題を出されるときに何を見ているかは受験者には一切知らされない。

この時も、『鶴を折りなさい』という指示だけがきた。

自分の中で、これが宇宙空間での作業でどんな作業に似ているのか、

例えば、閉鎖的な宇宙ステーションで単純作業をずっと長い時間やるときの様子を見ているんだろうなとか想像しながらやる。

僕の場合は、時間に追われて、仕事、折り方が雑にならないようにとか、

最初と最後で後半に疲れがたまって来ても折るペースが落ちないように考えながら課題に取り組んだ」

――Q:相談したり協力したりした?

【大西さん】

「ここで集まっていた10人はライバルだが、同じ夢を追いかける仲間の意識が強かった。早く折れる人にコツを聞いたりしていた」

――Q:大西さんは何羽折れた?

【大西さん】

「最初1時間くらいで10羽しかおれなかったので、最終的に80羽いったかいかなかったか。10人で1000羽もいけなかったです」

*****

科学の専門知識もですが、

コミュニケーション能力、根気、集中力やグループで協力する姿勢が必要なのかもしれませんね。

さて、記事によると、

13年ぶりに宇宙飛行士を募集するのは、

2024年までに月、2030年代に火星へ、有人探査を目指すという

「アルテミス計画」のためだそうです。

もちろん、大西さんも参加したいという気持ちをもっておられて、

日本人として最初に月に降り立つことになるかもしれませんね。

そのときは、かぐや姫と、得意な英語やロシア語ではなく、

日本語で「いとをかし」とお話をしてきてほしいものです。

君も宇宙飛行士になれる

昨日に続いて、クルードラゴンで宇宙ステージに乗り込んだ

宇宙飛行士、野口聡一さん関連の話題です。

クルードラゴンが飛び立った月曜日の夕方、

出張帰りに車のテレビで、こんなニュースを見ました。

野口聡一さん55歳が宇宙へ!なぜ日本人宇宙飛行士は“おじさん”ばかりなのか?

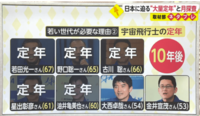

野口聡一さんは55歳。

いわゆる中年と呼ばれる年代ですが、日本人の現役宇宙飛行士はみんな40代~50代で、

平均年齢は51歳。他の国に比べて一番高いそうです。

スペースシャトルの時代が終わり、日本人宇宙飛行士の活躍の場が減るなどして、

現在、若い宇宙飛行士がいないという話題でした。

しかし、国際宇宙ステーション(ISS)に代わって、月面の探査がまた宇宙開発の課題となってきて、

2020年代の後半には、日本人宇宙飛行士が月に降り立つ可能性が出てきたということです。

また、「JAXAの職員60歳定年」というものもあって、

若い宇宙飛行士の育成が急務になっているそうです。

このような理由で、JAXAが13年ぶりに宇宙飛行士を新規募集するのだそうです。

このブログをお読みの生徒の皆さんも、宇宙飛行士を目指してみてはどうですか。

ということで、宇宙飛行士の選抜試験について調べてみると、

「どんな力をつければ宇宙飛行士になれるのかな?-宇宙飛行士候補者選抜試験に挑戦-」

というパンフレットを見つけました。

さて、どんな選抜試験をクリアすれば、宇宙飛行士になれるのでしょうか?

紹介されている問題の例を一つ引用してみましょう。

知る人ぞ知る「まっ白なジグソーパズル」です。

*****

模様も色もないまっ白なジグソーパズル──集中力と忍耐力を試される

正しく配置すると美しい絵や写真ができあが るジグソーパズルは、

集中力や忍耐力を必要と するものの、楽しい遊びです。

でも、色や模様 がなかったら?

このパズルは手がかりが極端に少ないので、 難度は模様つきに比べぐんと高くなります。

長期滞在適性検査で、まっ白な 144 ピース のジグソーパズルが出題されたことがあります。

制限時間3時間でしたが、完成した人は一 人もいなかったそうです。

これを行うときは、40 ~ 60 ピース程度の 簡単なものを選びましょう。

市販のものを手に 入れることができます。

最寄りの玩具店などで 見つからないときは、ネット通販でも手に入れ ることができます。

*****

どうでしょう。私は気が短いので元々ジグソーパズルは苦手で、

その上、手がかりやゴールの見えない「まっ白なジグソーパズル」では、

手も足も出ないのではないかと思います。

しかし、出来心で104ピースの「まっ白なジグソーパズル」を注文してしまいました。

チャレンジしてみたい人は、校長室に来てみてください。

また、宇宙飛行士選抜試験に興味のある人には、この本もおすすめです。

ドキュメンタリーとして、とてもおもしろいですよ。

アオサ、雑節 宇宙の旅

ここ数日、宇宙のニュースが報道されました。

野口聡一宇宙飛行士さんの久しぶりの宇宙への旅のニュースです。

野口さんといえば、アニメ「宇宙兄弟」の中で

「3次元アリ」の話をされている場面をこのブログで以前、紹介しました。

さて、野口さんたちが搭乗した.アメリカの民間企業スペースXの新型宇宙船「クルードラゴン」は、

日本時間17日午後1時すぎ、国際宇宙ステーション(ISS)へのドッキングに成功したのだそうです。

これは、ドッキング直前のクルードラゴンから見た国際宇宙ステーションです。(NASAテレビから)

また、これは国際宇宙ステーションへのドッキングを前に、新型宇宙船クルードラゴンの内部でパネルを操作するクルーたちです。(NASAテレビから)

きれいなタッチパネルですね。

私のイメージでは、宇宙船内はたくさんのボタンやレバーだらけの印象ですので、かっこいいなぁと思います。

狭苦しくない感じがしますね。

今回の宇宙旅行で、

民間企業による宇宙旅行が本格的に始まるのだと思われます。

スペースXの方が

「NASAはわれわれの大切な顧客だ」

と言われていて、へー、そんなものかと思いました。

さて、今回のニュースに関連して、宇宙食も話題になっていました。

ローソンの宇宙用のからあげクンを、若田さんがお食べになるということです。

ローソンが3年9か月かけたプロジェクトで完成させたものだそうです。

普通のからあげクンと果たしてどう味が違うのでしょうか?

近くのローソンでも売り出されたら、一度は食べてみたいものです。

また、カップ焼きそばUFOも食べられるとのことでした。

野口さんは、B級グルメのファンらしいです。

さて、そんな中で、地方のある高校が作ったサバ缶も宇宙食として採用されたそうです。

*****

高校生のサバ缶宇宙へ 「思い続ければ夢かなう」―野口さんも「楽しみ」・福井

福井県立若狭高校(同県小浜市)が開発したサバの缶詰が近く、

野口聡一さん(55)が長期滞在する予定の国際宇宙ステーション(ISS)に届けられる。

「うちの缶詰を宇宙に飛ばせるのでは」。

そんな生徒の声から始まった宇宙食への挑戦。

野口さんはISS滞在中に味わう予定で

「大変楽しみにしており、しっかり賞味したい」と話している。

*****

記事によると、サバの産地福井県のある高校の若い小坂先生が、

生徒たちと、不振になった地元産業を活性化しようと思い立ち、研究を開始。

20年近くをかけて認可され、今回宇宙の旅にお供することになったそうです。

記事はこのように締めくくられていました。

*****

小坂さんは「思い続けていれば、夢はかなう」と喜びをかみしめる。

卒業生の大道風歌さんは

「多くの人の思いが込められたサバ缶が打ち上がるのはうれしい。

宇宙での味の感想を早く聞きたい」

と期待を寄せている。

*****

日本の地方のチカラ。元気の出る話題ですね。

以前、本校卒業生の先輩が牛深高校でアオサの研究をして、

新しい名産品「青春巻(あおまき)」を開発されて、話題になりました。

牛深のアオサや雑節も宇宙で食べられるようになると、夢が広がるでしょうね。

山浦くん「NIEカメラマン講座」の感想

先日の「NIEカメラマン講座」の感想を、

当日謝辞も述べた学習図書委員長の山浦くんがまとめてくれました。

本人の了解を得て、紹介します。

とてもよい学びができたように思えます。

新聞記事にこめられた思い

僕たちの学校で「NIEカメラマン講座」がありました。

現役の新聞記者の方の日ごろの苦労、取材の裏話、記事にこめた思いなどを直接聞くことができました。

まず印象に残ったのは、「伝わる写真」とは何かということです。

「伝わる写真」は、人の表情が写っていることと情報が多く写っている方がよいということを初めて知りました。

たしかに、普通の写真と新聞の写真を比べてみると、みんな表情がよく、それでいて「今」「どこで」「何をしているか」が写真を見るだけでよくわかります。

これほどの情報量と人の表情を1枚の写真にまとめている新聞のカメラマンの方の技術には、感心しました。

また、記事になった写真の例として、サッカーの試合の写真も見せてもらいましたが、スポーツは動きがあるので、失敗も少なからずあるそうです。

しかし、記者の方は「失敗しても撮り続ける」とおっしゃっていました。

これは、仕事への責任感から来るものだと思いました。

「失敗を悔いていても意味がない、次につなげないと良いものは撮れない」ということだと思いました。

一方で、地震の被災地での取材の話を聞いたときは、心が痛みました。

仕事として、被災地の写真は撮らなければいけない。

しかし、災害で心も体も傷ついているのに、写真を撮らせてほしいというのは気が引ける。

その葛藤と苦悩の中、写真を撮らなければいけない記者の方の気持ちは、この講座を受けなければ、知ることはできなかったと思いました。

1枚の写真がどれだけ重く、思いのこもったものなのかがよくわかりました。

新聞の一つの記事には基本、1枚の写真しか載っていません。

しかし、写真の中にある思いやかくされた技術を知ることができてよかったです。

これからは、写真を撮っている人、記事を書いている人の視点に立って、新聞を読んでみようと思いました。

五七五七七 短歌の楽しみ

一人暮らし 雨の夜には 早く寝る ゆっくり眠る 雨と一緒に 松田わこ

朝日新聞では、毎週日曜日の朝刊の「歌壇」「俳壇」のページで、

一般読者の投稿した短歌や俳句が紹介されます。

冒頭の一首は、11月15日(日)に掲載されていた短歌の一つです。

作者の松田さんは、姉妹でよく「歌壇」に登場される方で、

この春に大学進学されて、一人暮らしを始められたそうです。

私も一人暮らしなので(!)その気持ちがよく分かるような一首でした。

さて、短歌といえば、11月7日(土)の「世界で一番受けたい授業」では、

「サラダ記念日」で有名な歌人の俵万智先生が恋愛短歌を紹介して、授業されました。

俵さんは私とほぼ同年代で、この歌集でデビューされたときは、びっくりしたのを覚えています。

たとえば、

君と食む 三百円の あなごずし そのおいしさを 恋とこそ知れ

言い訳も 嘘もあなたの 声ならば しばらく聞いて いようしばらく

などの「幸せになれる短歌」、いかがでしょうか。

思いきり 見つめることの 言い訳の 小道具となる 日もあるカメラ

これは、スマホのカメラかも知れません。

トーストを 二枚焼こうと して気づく 今日から一人 ぶんの朝食

これは、昼食でも夕食でもないことから、特別な人との別れが暗示されるという解説でした。

また、上の句(五七五)に続く下の句(七七)を想像させる問題も出題されました。

もう二度と 来ないと思う 君の部屋

の下の句はなんでしょう?

正解は

もう二度と 来ないと思う 君の部屋 腐らせないでね ミルク、玉ねぎ

でした。リアリティがすごいですね。

出演者がつくってきた「大好きな?へのラブレター」の発表もありました。

優勝は佐藤栞里さんの

いつもなら 八本すする うどんさえ 隣が気になり すするは三本

若い女性の庶民的な気持ちの歌ですね。

また、コンクールで入賞した10代の恋愛短歌の紹介もありました。

確率を 習った後の 席替えで 計算してる 君の隣を

声聞けば 心臓の音 うるさくて 届け届くな 隣の君に

中高校生の作品でしょう。青春だなあという感じですね。

出演者の「甘酸っぱい青春」をテーマにした短歌も発表されました。

優勝は間宮祥太朗さんの

改札の あちらとこちらで 察し合う 戻らぬ初夏の 千歳船橋

ちょっと不振だったデートの後の、改札口での別れの光景だと言っておられました。

「千歳船橋」という駅の名前が、七音で調子もいいし、リアリティがあって、昔のフォークソングみたいです。

私だったら、

国道の あちらとこちらで 察し合う 戻らぬ秋の 久玉バス停

これはいかがでしょうか。

中学生の皆さんにも、短歌で気持ちや思い出を残すことの楽しさを

知ってもらいたいと思ったところです。

白鳥の湖と老バレリーナ

作家の高橋源一郎さんがラジオで語られていたので知ったのですが、

数分の短い動画がSNSの上で中で大きな話題になっているそうです。

その動画では、年老いた女性が車椅子に座っています。

彼女はアルツハイマー症を発症して記憶を失い、車椅子の生活をしています。

撮影された場所は、スペインの介護施設です。

アルツハイマー病患者の生活向上のために音楽を活用しているスペインの慈善団体「Asociacion Musica para Despertar」が公開した動画だそうです。

さて、その女性マルタさんは、傍らの男性に促され、

じっとヘッドフォンの音楽に聞き入ります。

やがて、マルタさんは曲に合わせて右手をゆっくりと動かし始めます。

スペイン生まれのマルタさんは、キューバに渡り、バレエと出会ったそうです。

ニューヨークの華やかな舞台で踊っていたのは1967年。

もう50年以上も前のことになります。

目を閉じたマルタさんに、白鳥の湖の記憶がよみがえったのでしょうか。

ニューヨークで踊っていた現役時代のように、

車椅子の上で、しなやかに美しく両方の手と腕を使って舞い始めます。

マルタさんが今できる踊りは、上半身だけの踊りです。

指はまっすぐには伸ばせず、少し震える様子も見られます。

しかし、その踊りは、若き日の頃と同じように美しく感じられます。

このBBCの動画には、当時マルタさんが踊っていた姿と思われる

白黒の写真も収められています。

踊るうちに、表情のなかったマルタさんにも、わずかに変化があったようにも見えます。

今、彼女がその視線の先に見つめているものは、何でしょうか。

どんな光景が見えているのかなと思います。

この撮影の日からしばらくして、マルタさんはその生涯を閉じたそうです。

この動画を見て、

マルタさんの踊りから、人は何を受け取るのでしょう。

それは、数十年も前の踊りの記憶を思い出させた、音楽の理屈を超えた素晴らしい力かもしれません。

あるいは、音楽によって揺り動かされた、バレリーナとしての修練と活躍の証かもしれません。彼女は一生バレリーナなのです。

高橋源一郎さんは、こう語っておられました。

「仮に記憶がなくとも彼女の体は全て覚えていた。

クモが紡いだ糸もカイコの作った繭も、

それを作ったクモやカイコがいなくなっても残るように。

切り倒された古い樹の年輪に、その樹が過ごした時間が刻まれているように。

そこに行けば全て思い出すことができるもの、

自分が何者であるかを教えてくれるもの、

そんなものや場所があればいいですね」

私は、どんな人でも、たとえ年老いても、病に倒れても、

人の歩んできた人生の軌跡は、尊いものだと感じました。

小柴さんのテスト問題

ノーベル物理学賞を受賞されたことで知られる、小柴昌俊さんの訃報が報じられていました。

小柴さんは一時、中学校で教鞭を取られていたそうです。

その時のテスト問題で、

「この世に摩擦というものがなくなったらどうなるか。記せ」

という問題を出されたそうです。

さて、正解はなんでしょう?

生徒の皆さんは、テストが終わったばかりですが、

ちょっと考えてみてください。

正解は、この欄の最後にお知らせします。

さて、小柴さんの功績はというと、

*****

小柴さんは岐阜県の神岡鉱山の地下に観測施設「カミオカンデ」を設置し、1987年重い星が一生を終える時に起こす大爆発・超新星爆発によって放出された「ニュートリノ」と呼ばれる物質を構成する最も基本的な粒子をとらえることに成功しました。

NHKニュースから

*****

改めて読んでみても、私には、何のことやら全く理解できません。

詳しく知りたい生徒の皆さんは、理科の橋口先生に聞いてみましょう。

しかし、小柴さんも、もともと物理がとても得意だったというわけではなく、

「たまたま大学受験のとき、小柴は物理ができない、というウワサを耳にして、一念発起(笑)。

猛勉強の末、東大の物理学科へ進学しました」

とご自身で講演などで話されています。

ここにも、「ピーマンを先に」の精神で道を開かれた方がいらっしゃいました。

さて、1987年2月下旬、銀河系のすぐ隣で超新星が爆発して、地球まで飛んできたニュートリノを、

小柴さんは、カミオカンデで見事に観測したとのことですが、

その時、小柴さんは翌月に定年を控えた60歳だったようです。

同年輩である私には、少し元気の出る話です。

また、小柴さんの語録には、次のようなものがありました。

「『夢の卵』を常に三つか四つ、自分の中で温めておく。

そしてチャンスが訪れた時にそれをつかむ準備をしておく」

「親や先生がいくら『あなたが本当にやりたいことは何なの』と聞いても、

本人がどんなに本を読んでも、そんなものは見つからない。

いろんなことを試してみて、その中で実感を得て、自分の力で見つけていくしかない」

「自分が何に向いているのか、何が好きなのか、見つけるのは優しくない。

それでも何とか見つけ出さなければいけない。

良くないのは、見つける努力をしないでフワフワ生きていること」

3年生の皆さんは、三者面談が近づいていますが、参考になる言葉ではないでしょうか。

では、ここで冒頭のテスト問題の正解です。

正解は「白紙答案」だそうです。

その理由は

「摩擦がなければ、鉛筆の先が滑って紙に字は書けないから」

とても愉快な理科の先生だったようですね。

進んで損をしたほうがいい② (萩本欽一さん)

(つづき)

昨日の萩本欽一さんの話のつづきです。

*****

僕の場合、なにか事を興(おこ)すときは

必ず損から入ります

これを覚えたのは、高校時代でした

高校の三年間は

いくつものアルバイトをしてたんですが

いちばんうれしい思いをしたのは

京橋の洋食屋さん

なにがうれしいかって食べ物屋さんですから

食材があまると

アルバイトにも食事を出してくれたんです

ここでアルバイトをしたのは

高校二年の夏休み

僕と同時にあと二人

学生が雇われたんですが

女主人はまず僕を見てこう聞きました

「仕事は3つあるの。

キャベツを切ったりカツを揚げる仕事

配達、皿洗い。どれにする?」

迷わず言いましたよ

「僕、皿洗いにします」

ほんとはカツを揚げたかったけど

だれでもこれを選びそうでしょ

だからあとの二人と険悪にならないよう

いちばん人がやりたくない

皿洗いを選んだんです

店の主人にいいとこ見せよう

という気持ちもちょっとはありましたけどね

で、皿洗いを始めたら、鍋底がみんな真っ黒

店にあるタワシじゃぜんぜん落ちないの

自分から選んだ仕事だったから、これを

どうにか落としてピッカピカにしたくてね

自分で20円だして金属のタワシまで買って

いつもお皿と鍋をきれいにしてました

このバイトは夏休みいっぱいの約束で

最後の日に

バイト仲間3人で帰ろうとしていたら

「萩本君、ちょっと」

って店主が奥から僕を呼びとめました

行ってみたら、こう言われたんです

「萩本君、よかったら卒業するまで

うちで働いてくれないかい?」

ちゃんと僕のこと見ててくれたんだ

って思いましたね

自分から損したり、一生懸命やってれば

やっぱりだれか見ててくれるんだって

やけにうれしかったな

自慢話みたいでいやだけど、でも

「損から入って一生懸命やろう」

ってこのとき思ったのね

どんなちっちゃなことでも

損から入るといいですよ

人のために自分の時間や知恵やお金を使うと「睡眠時間が減る」とか「頭が痛い」

「心が痛い」「ふところが寒い」などなど

いろいろな不都合があると思うのね

でも、それぐらいは我慢しちゃうと

あとで運になります

損のままで終わる人生ってないんです

*****

「損から入って一生懸命やろう」

そのくらいの気持ちで吹っ切れて取り組む気持ち、

目先のことで一喜一憂したり、クヨクヨしたりするより、大切なのかもしれませんね。

進んで損をしたほうがいい①(萩本欽一さん)

昨日のこの欄は、

「ピーマンから先に」

というお話でした。

嫌なこと、避けたいことから先に手を付けてみよう、というような内容でした。

そのことを書いていて、思い出したお話をご紹介します。

コメディアンの萩本欽一さんの

「進んで損をしたほうがいい」といった内容の話を、ネット記事から孫引きしています。

引用:萩本欽一著

『ダメなときほど運はたまる』廣済堂新書 から

*****

ほとんどの人は「損をしたくない」

と思って生きていますよね

だけど、そういう生き方をしていると

自分でも気がつかないうちにずるくなったり

意地悪になったりしやすいと思うの

だって今の世の中がそうでしょ?

みんなで得しましょう

損をしたい人は勝手に苦労してなさい

っていう仕組みになってますよね

幸運もお金も

人のあいだをぐるぐる回ってるんだから

すべての人が一緒に得をするなんて

ありえないんですよ

幸せになりたいと思うなら

進んで損をしたほうがいいの

人とつき合うときは

率先して損な役回りをすると

だれかが幸運を持ってきてくれます

自分のために損をしてくれた人がいたら

うれしくなるでしょ

だから人間関係が円滑になるし

一緒に仕事をするときも

信頼関係が早く結べるんです

かといってなにか見返りを求めて損をしたり

相手にとって負担になるような

極端なことをしちゃダメ

このあたりはバランスを考えて行動しないと運にならない

*****

(つづく)

情報モラル教育啓発資料の送付がありました。

ご一読ください。

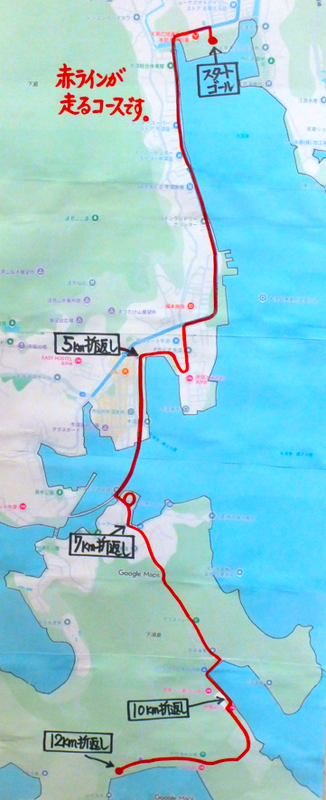

★★マラソン大会(3校合同)のお知らせ★★

12/19(金)に牛深東中・牛深中・牛深高校との3校合同マラソン大会を開催します。

スタート、ゴールは久玉ふれあい広場です。

スタート時間とコース図は以下の通りです。

ご声援よろしくお願いいたします。

◆12km・・・ 9:50

◆10km・・・ 9:55

◆ 7km・・・10:20

◆ 5km・・・10:30

〈コース図〉

★★牛深東中文化発表会のお知らせ★★

10/12(日)に以下の通り、牛深東中学校文化発表会を開催します。

保護者の皆様、地域の皆様、多くの皆様のご参観をお待ちしています。

〈発表会プログラム〉

「天のかけ橋」リーフレット

天草地域特別支援連携協議会より天草地域の特別支援教育推進についての理解・啓発のためのリーフレット「天のかけ橋」が配付されております。ご一読いただけると幸いです。

★6月は食育月間です。

6月の「給食だより」に「食育月間」や「食育」について掲載されています。

「給食だより」をぜひご覧ください。

★天草市消費者生活センターからの注意喚起です

ご一読ください。

★天草市教育委員会より

「天草市における

『学校部活動の地域移行』

に関する進捗状況について」のお知らせがありました。

資料を添付しておりますので、ご一読ください。

Let’s go to the library!!

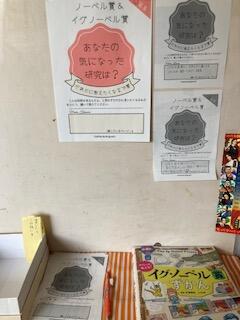

【展示】だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞【募集】

廊下の展示コーナーに、[だれかに教えたくなるイグ・ノーベル賞&ノーベル賞]コーナーを作りました。

イグ・ノーベル賞、ノーベル賞に関する本を置いています。

(展示中の本も借りられます)

【募集中】もし、だれかに教えたくなる研究を見つけたら、備え付けの用紙に記入して、みんなに共有してみませんか?

放送で紹介したのは、「集中していると目の前をゴリラが横切っても気付かないことがあると証明した研究」でしたが、

今日『わらって、考える!イグ・ノーベル賞ずかん』(古澤輝由/監修、ほるぷ出版)をふと開いたページに載っていた研究は…

「10代の若者に、どれくらい鼻くそをほじるか聞いてみた研究」

でした。

研究結果は…76ページをご覧ください。

みなさんも、気になる受賞研究を見つけたら、ぜひ教えてください。

【おいしそう…】特集コーナー

芸術の秋、スポーツの秋、そして…

食欲の秋ですね。

現在の特集コーナーは【おいしそう…】コーナーにしています。

ここで本を眺めてみなさんお腹をならしていってください。

(気になる本はぜひ借りてみてね)

【今週のくまTOMO】ごみ / 鳥

3月16日のくまTOMOの記事から、

「健康へのえいきょう心配 プラスチックごみ」

「KUMAMOTOとりさんぽ 県農業公園 春の合志市を散策」

をピックアップして関連図書を集めました。

鳥の本は、眺めるだけでも楽しいです。

『366日の誕生鳥辞典』は、その鳥にまつわる伝承や由来を元に誕生鳥が制定してあり、自分の誕生日の誕生鳥はどんな鳥か調べたり、自分と似ているところはあるか想像してみたりして楽しめる本です。

御所浦のイベントにあわせて…

御所浦の、恐竜の島博物館で一周年記念イベントが3月15日にあるそうですね。

現在、図書室前の廊下には、

イベントにいらっしゃる小林快次さんの著書

・『ぼくは恐竜探険家!』

・『恐竜時代』、

小林さんも監修者の一人である『NHKスペシャル恐竜超世界IN JAPAN』

と、そのた恐竜関連の本を並べて置いています。

気になる方はぜひ借りてみてください。

「アスクレピオスの杖」

校長先生から紹介された、「アスクレピオスの杖」のお話について振り返ってみたい方、

図書室にある『世界の神々大図鑑』(グラフィオ/編集、金の星社)をご覧ください。

NDC 164 (神話、神話学)

※現在は特集コーナーに置いています。

【くまTOMO】不登校/いじめ

今回のくまTOMOの中から、

「不登校34万人 増加続く」

「いじめも過去最多」

の記事に注目して、関連する本を集めました。

気になる本があったら、ぜひ借りてみてください。

※冬休み特別貸出中!一人5冊まで借りることができます。(返却は1月10日まで)

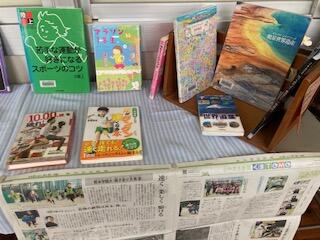

【くまTOMO】世界遺産/走り方

今回のくまTOMOの中から、下記の記事に注目して、関連本を集めました。

・「親子走り方教室」

・ナスカの地上絵

左側に走り方の本、陸上関連の本、右半分には世界遺産の本を置いています。

☆パラパラとめくってみたり眺めてみたりして、気になる本があったらぜひ借りてみてください。

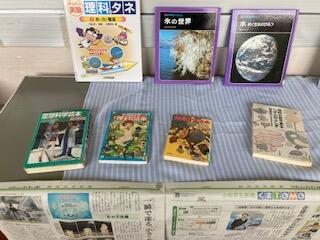

【くまTOMO】氷

今回のくまTOMOから、「氷の不思議」の記事に関係する本を集めています。

氷に関する本。

『空想科学読本』には、氷を操るキャラクターを科学的に解説しているページがあります。

氷のキャラクター、みなさんは誰が思いつきますか?

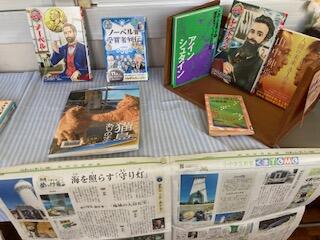

【くまTOMO】猫島(湯島)/ノーベル賞

今回のくまTOMOから、湯島の記事とノーベル賞の記事に注目して、関連する本を集めています。

湯島に関する本は、熊本日日新聞社が発行した『猫島ありのまま』がありました。

ノーベル賞に関する本は、ノーベルさんのこと、ノーベル賞を受賞した人々の本を集めて置いています。

(ここの本ももちろん借りることができます)

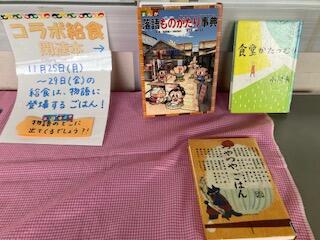

コラボ給食

今週の給食は、図書とコラボしたメニューでしたね。

火曜日の給食で紹介された『食堂かたつむり』と、

水曜日の給食で紹介された「めぐろのさんま」が読める『落語ものがたり事典』

を廊下の特集コーナーに集めました。

また、「ごはん」に関するお話がたくさん載っている、『つやつやごはん』も一緒に置いています。

物語と食をいっしょに楽しみましょう。

熊本県教育情報システム

登録機関

管理責任者 校長 森 健一

運用担当者 唐田 尚子

住所:天草市久玉町2364番地

電話:0969-72-3214

since 2017.4.10

700,000access 2023.7.25

800,000access 2023.11.4

888,888access 2024.2.6

900,000access 2024.2.29