|

南小国町立南小国中学校 |

| 校訓『自主 礼節 健康』 |

行事

ソーシャルコンポスト

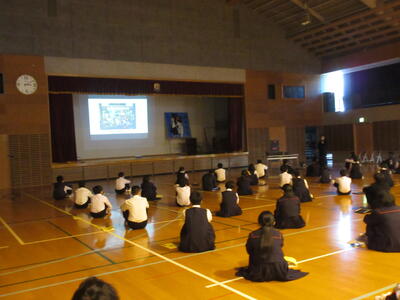

昨日(10/14(金))、6校時にファブラボの穴井俊輔様、大野市地域おこし協力隊の三浦紋人様を講師に招き、SDGsや「ソーシャルコンポスト」についての講演を実施しました。

コンポストとは、一般的には、堆肥を作る容器のことで、家庭から出る生ごみや落ち葉等の有機物を、微生物等の働きを活用して発酵・分解させてたい肥を作る際に大きな役割を果たすものです。

最近は、家庭においてあるところもありますが、日本では欧米諸国と比較して普及は進んでいません。

普及率は、1位がドイツで約65%、2位が韓国で約60%で、日本は約30%とのことでした。

また、1tのごみを燃やすのに、約33000円かかり、南小国町では推計で、年間3千万円~4千万円ほどかかっているのではないかというお話でした。

従来は、家庭ごとにコンポストがおかれて、その家のごみを活用するのが一般的ですが、「ソーシャルコンポスト」は、「地域」がキーワードとのことです。「地域」から出る生ごみを集めて、堆肥をつくり、野菜などを育てて、家庭や地域で食し、また堆肥を作るという循環が生まれ、さらに地域でのコミュ―ケーションにもなり、つながりが生まれるという考えのもと活動されています。また、「楽しくごみを処理しよう」という考えが根底にあるそうです。

これらの考えや取組を南中に提案されたのです。

生徒会や環境委員会、給食委員会等が中心となって、取組を進めていく予定です。

ちなみに今回の提案では、生ごみを処理するのは、「ミミズ」です。ミミズは、生ごみを食べ、糞を出す。この糞が堆肥となり、畑の肥やしとなる予定です。

この取組が今後、どのように進んでいくのか、南中生にかかっています。

みんなで楽しみながら、取り組んでいきましょう。

ご多用中にもかかわらず、講演していただきました穴井様、はるばる福井県からお越しいただきました三浦様、本当に楽しいわくわくするような提案をありがとうございました。 (教頭 髙田)

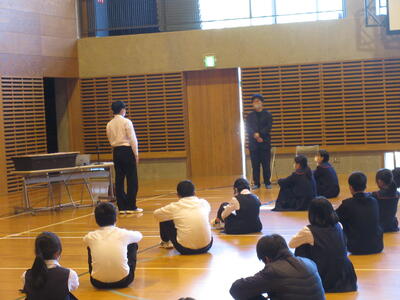

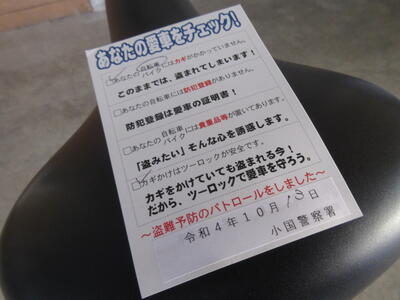

自転車点検

本日、小国警察署より自転車施錠や設備の状況の点検に2名の署員の方が来校されました。

本日駐輪場には、8台の自転車が駐車されていました。署員の方は、一台一台、丁寧に防犯登録、施錠、ライトの設置等丁寧に確認されました。

確認後、自転車の確認内容とその結果、そして「かぎかけだいじ」のキーホルダー

を啓発のために贈呈していただきました。

ライトはすべての自転車で設置されていました。

施錠されていないが数台ありました。

近年は窃盗されることが多く、施錠は二重ロックが推奨されています。

雨の日も風の日も、子どもたちの登下校を支えている自転車です。

安全な乗り方はもちろん、自転車の整備についても意識しながら、使用していきましょう。

施錠はもちろん大切ですが、ライト、空気圧、錆、サドルの設置等安全に長く乗るためには

こまめな点検とメンテナンスが必要です。

小国警察署の署員の皆様、本日は、ご多用中にもかかわらずありがとうございました。

(教頭 髙田)

終業式

10月7日(金)に前期始業式が行われました。各学級代表者からの学期の反省や後期への抱負が語られました。

前期は、体育大会、夏季中体連大会、授業参観、全国中体連陸上大会出場、まちインターン、

民泊農業体験等、さまざまなところで活躍する生徒たちの姿が見られました。

校内では、授業時間の授業に臨む姿勢、話す人を向いて話を聞いたり、意見を発表したりと主体的、対話的に活動する場面が日常的に見られます。

また、無言清掃も続けられています。生徒たち自らが、伝統を引き継ぎながら、新たな校風を作り上げています。

終業式後には、生徒集会も行われました。専門委員長からの発表は、堂々としていて素晴らしいものでした。

保護者の皆様におかれましては、様々な面で生徒たちを支えていただき、心より感謝申し上げます。後期もどうぞよろしくお願いいたします。 (教頭 髙田)

命について

10月5日(水)、1年生道徳で「命」について考えました。

私自身も開校して1週間の南阿蘇中学校に赴任し、あの時の光景は今でも脳裏から離れませんし、熊本地震の話をするときは、涙があふれ出てきます。

熊本地震では、人間だけではなく、たくさんの動物たちにも影響がありました。

「災害時のペットたち」

そんな動物たちの命を守るために活動しつづけている獣医さんの徳田さんの活動や思いを知ることを通して命について考えました。

災害時には、どうしても人間が優先でペットは後回しにされがちという現実がありました。

東日本大震災の時も、熊本地震の時もペットを受け入れる避難所は多くはなかったと思います。

しかし、徳田さんは、動物の命を守りたい、という一心で活動を続けられています。

そのような授業を見ながら、先日の台風の際に、近所の避難所で「ペット帯同できます。」というお知らせがあったことを思い出しました。

このような学習を積み上げていくことで、自らの価値観を変えていく道徳の授業。

命を新たな視点で考えた時間でした。(教頭 髙田)

大忙し

10月3日(月)、2年生は午前中は、防災ウエストから早田様、吉良様をお招きして防災学習「くまもとマイタイムライン」、午後からは社会科で草原学習に出かけました。

映像や講師の方の体験等を交えながら考えていきました。

また、自分たちの住んでいる地域のハザードマップ等を確認して

どんな災害が想定されるのか、それに対してどう対応ていくのかを考えていきました。

沢山の付箋が貼られています。

子どもたちは、自分たちの問題として向き合いながら考えを出していきました。

想定外の自然災害が発生する昨今、繰り返しこのような学習を積み上げていくことが、

自分や自分たちの大切な人の命を守ることになることを痛感しました。

早田様、吉良様、ありがとうございました。

午後からは、社会科地理の学習の一環として草原学習に出かけました。

草原センターの木部様を講師に招き、押戸石を訪れ、阿蘇の草原について学習しました。

阿蘇の草原が1000年以上も前から、人間を中心としたさまざまな生き物の力で維持されていることや野焼きの意味、その大切さ、SDGsとの結びつきなど、これから阿蘇を支えていく子どもたちには、貴重な時間となりました。

午後、気温が上がり疲れも見られましたが、とても充実した1日たとなりました。

担当の先生方、引率していただきました先生方、スクールバスの運転手様、ありがとうございました。

(教頭 髙田)

ランチバイキング

9月20日(火)から2泊3日で行われた1年生の民泊農業体験最終日、本校体育館で「ランチバイキング」が行われました。

体験内容も多く、農業の魅力や働く意義について考える貴重な時間となりました。

その成果として、各受け入れ先で数品ずつ料理を作り、それらを持ち寄り、民泊農家さん、1年生、教育委員会の方、教育委員さん、本校職員、3年生も交えてのランチバイキングでした。

一つ一つの料理のクオリティが高く、とてもおいしくいただきました。

最後に民泊農家さんから子どもたちには「認定証」、学校から民泊農家さんには「感謝状」が贈られました。

ランチバイキング終了後も、名残を惜しむ子どもたちです。

大変お忙しく、また台風14号の影響が残る中1年生、19名を受け入れていただき心より感謝申し上げます。

また、様々な準備等していただきました岩切教育長をはじめ教育委員会の皆様、本取組に様々なアドバイスをいただいてる赤井友美様本当にありがとうございました。 (教頭 髙田)

修学旅行2日目(体験活動)

修学旅行2日目、体験活動をして、沖縄の食文化に触れました。

作っているのは、サーターアンダギーのようです。

昼頃「全員元気に活動をしています。今から、美ら海水族館に向かいます。」と

修学旅行団長(校長先生)から連絡が入りました。

様々な海の生物やその暮らしぶりとなどを見ることができるはずです。

また、気候変動等をはじめとするSDGsの取組についても、様々な視点から学習します。

どんな学びにつながるのかがとても楽しみです。 (教頭 髙田)

平和学習

本日(9/20(火))午後に那覇空港に到着し、南部戦線の跡地をめぐりました。

ひめゆり記念館の中にある遺影や家族や大切な人を思いながらつづられた文章、平和の礎に刻まれた数多くの犠牲になられた人々の名前をみて、子どもたちは

どんなことを感じるのでしょうか。

中学生の修学旅行として、日本で唯一地上戦が行われた沖縄で平和学習を行うことは、戦争や平和について考えるきっかけとなり、自分のこととして

引き寄せる体験となることと思います。

生徒たちは沖縄の人たちが防空壕として避難生活されていた糸数豪(いとかずごう)へも行きました。

主に石灰岩でつくられている沖縄島には、多く見られる鍾乳洞ですが、そのなかで当時の人々がどんな暮らしをしていたのか。

壕の中は、電灯等の明かりを消すと、真っ暗闇となります。隣の人の服の色なども全く見えません。

そんななかで暮らしていた当時の人々に思いをはせる時間になるはずです。

明日は、沖縄中部の普天間基地、そのあと北上し、恩納村での体験活動、沖縄美ら海水族館での班行動と活動が続きます。

(教頭 髙田)

修学旅行出発!!

2年生は、本日(9/20(火))から2泊3日で修学旅行に出発しました。行き先は、沖縄方面です。

1日目は、午後に沖縄に到着し、平和学習を行います。

ひめゆり資料館、平和記念公園、糸数豪等で、戦争について学習します。

戦後70年以上がたち、当時の直接的な体験を語る「語り部」の方は、ほとんどいらっしゃいません。

だからこそ、現地を訪れ、語り継がれている戦争の体験や平和への思いを学ぶ必要があります。

おりしも、戦争がより身近に感じられる昨今、学習してきたことをぜひ、学校に持ち帰り、伝えてほしいと思います。

保護者の皆様や教育委員会の方々のご協力で、大きな混乱はなく、予定通りの時刻で出発することができました。

心より感謝申し上げます。

2年生が、2泊3日でどんな成長を見せるのか、楽しみです。

(教頭 髙田)

町の活性化への思い

7月に実施した2年生の「まちインターン」で、町長秘書として活動した生徒の提案が、

来校されました。

ふるさと納税の返礼品の一部に、南小国町のおいしいお米や農作物の加工品をつけてはどうか、という提案でした。

コロナ化で様々な産業が厳しい状況におかれるなか、農業も同様であり、少しでも後押ししたい、そして、南小国町のおいしいお米や特産物を知ってもらい、本町をおとずれるきっかけになってほしいという、生徒、そして、町長はじめ議会の皆様の思いが形となったものです。

学校での日頃の学習や体験活動が生かされ、人々のえがおや町の活気につながる素晴らしい取組となりました。

高橋町長様をはじめ、町議会の皆様ありがとうございました。

(教頭 髙田)